熊本市不動産売却クイック査定です。

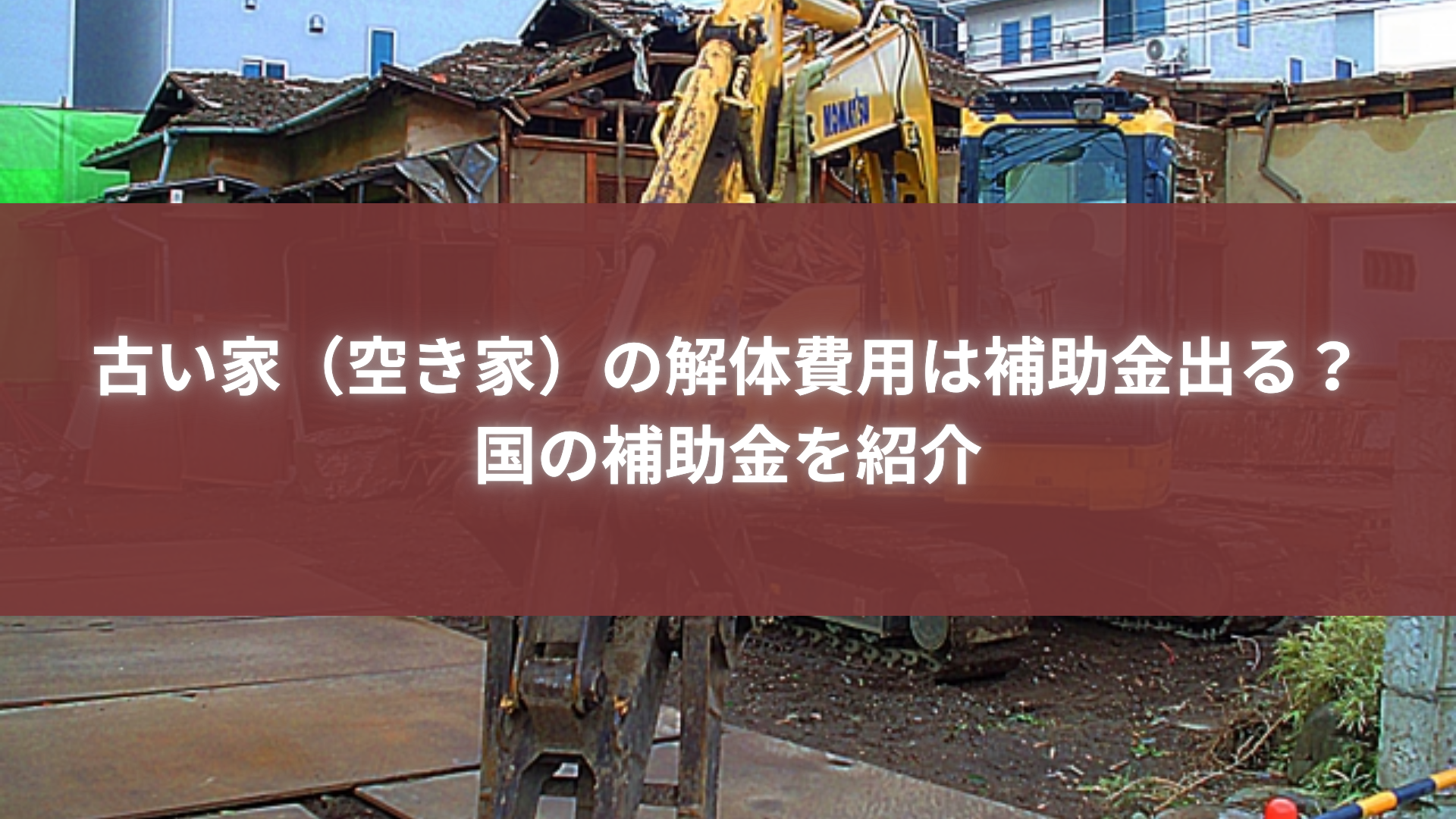

「親の所有していた古い家を相続したものの、今は空き家になっていて活用方法がない」とお悩みではありませんか。実は、一定の条件を満たしていれば、補助金を利用して家を解体できる可能性があるんです。

本記事では、古い家(空き家)を解体するときに出る補助金についてご紹介。補助金が出る理由から、申請方法、注意点まで詳しく解説しています。古い家を所有している方は本記事を参考に、解体という選択肢も検討してみてください。

目次

古い家(空き家)を解体したい!補助金が利用できる理由とは?

古い家を解体するにあたって補助金を利用できるのは、なぜなのでしょう?その理由は空き家によって引き起こされる以下の問題を、未然に防止するためです。

- 建物の安全性確保

- 不法投棄の防止

- 景観の維持

- 犯罪防止

建物の安全性確保

家が老朽化すると、倒壊のリスクが高まります。特に人が住んでいない家は、定期的な点検や修繕がおこなわれていないことが多いです。そのため、地震や台風などが引き金となり、突然倒壊してしまう可能性もあります。

屋根の瓦が剥がれたり、塀が崩れたりといった部分的な倒壊でも、近隣住民や通行人にケガを負わせてしまう危険性をはらんでいます。

こうした事故を未然に防ぐため、自治体が補助金制度によって空き家の解体を促し、地域の安全を確保しようとしているのです。

不法投棄の防止

誰も住んでいない家は、周囲の目が届きにくいため、不法投棄の標的になりやすいです。ゴミを長期間放置していると、敷地内がゴミで溢れかえっていき、隣家とトラブルに発展することもあります。

所有者には、土地と建物の管理責任があります。そのため、他者が不法投棄をしている場合でも、家の所有者がゴミを撤去しなければならないケースが多いです。

そのまま放置すると、自治体から「所有者が適切な管理を怠った」と判断され、行政指導や罰則の対象になる場合も。こうした事態を防ぐため、自治体は補助金制度を通じて空き家の早期解体を促進し、トラブルが起きないようにしているのです。

景観の維持

空き家を長期間放置すると、外壁の劣化や雑草の繁茂が進み、景観を損ねる原因となります。特に住宅街では、周辺の住環境への影響が大きく、近隣住民からクレームを受けるケースも少なくありません。

景観の悪化を防ぐためにも、空き家の早期撤去はとても重要です。撤去されれば、新しい家に建て替えられたりして、景観の保全につながります。自治体は美しい景観を保つことを目的に、解体費用の一部を補助しているのです。

犯罪防止

人の出入りが少ない空き家は、空き巣や不法侵入、放火などの犯罪に利用されるリスクが高まります。隣接する住宅にとっては、身近な場所で犯罪が起きることが、大きな不安要素となるでしょう。

空き家を放置せず、適切に管理・撤去することで、犯罪の発生を未然に防ぐことができます。自治体の補助金制度は、こうした犯罪リスク低減の取り組みとしても位置づけられています。

古い家(空き家)を解体したい!補助金受ける条件について

解体費用の補助金を利用するには、自治体の定めた条件を満たす必要があります。自治体によって条件は異なりますが、以下のような条件が設定されていることが多いです。

- 個人所有

- 旧耐震の家

- 老朽化

- 税金を滞納していない

個人所有

補助金の対象は、個人所有の家に限られるケースが多いです。自治体によっては、法人名義の家が受給対象外になるところもあるため、注意しましょう。

旧耐震の家

築年数が古く耐震性に問題がある建物は、災害時に倒壊などの危険性が高いです。そのため、補助金の条件に旧耐震基準という項目を設けている自治体もあります。

旧耐震基準とは1981年以前の建築確認に適用されていた基準で、震度5強の揺れでも倒壊しないことを前提としています。しかし、震度6以上の大きな地震には耐えられない恐れがあるため、こうした建物は優先的に解体が推奨されているのです。

老朽化

老朽化している建物は倒壊リスクが高いため、補助金の対象になることが多いです。具体的には「特定空家等」「不良住宅」と判定された場合などが該当します。

| 規定 | 特徴 | |

|---|---|---|

| 特定空家等 | 空家等対策の推進に関する特別措置法 |

倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態 著しく衛生上有害となる恐れのある状態 著しく景観を損なっている状態 |

| 不良住宅 | 住宅地区改良法 | 居住用の建築物またはその一部分で構造・設備が著しく不良であるため、居住するのが著しく不適当な状態 |

特定空家と不良住宅の違いは、現在空き家かどうかという点です。不良住宅は空家に限らず、現在居住している家でも判定を受ける可能性があります。

特定空家等や不良住宅の判定には、自治体による現地調査がおこなわれます。建築士に判定してもらう場合は、1カ月〜2カ月程度かかり、時間を要する点に注意しましょう。

税金を滞納していない

固定資産税などの税金を滞納している人に対しては、補助金の交付を認めない自治体が多いです。

補助金の財源は税金であることから、納税義務を果たしていない人に対して公的支援をおこなうのは適切でないと判断されるためです。

また、きちんと税金を納めている人が不公平感を感じないようにする措置ともいえます。税金の滞納がある場合は、しっかりと納税をしてから補助金を申請しましょう。

1年以上使用していない

空き家の解体に関する補助金制度では、「1年以上使用していないこと」が条件になっていることが多いです。ここでいう「使用していない」とは、電気やガスなどのライフラインが停止している状態を指します。

したがって、居住中の家を建て替える目的で解体する場合は、補助金の対象外となるため注意しましょう。

古い家の解体!利用できる補助金制度について

古い家を壊すときの補助金は、自治体から支給されます。ここからは、代表的な制度を紹介します。

- 老朽危険家屋解体撤去補助金

- 都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金

- 空き家解体撤去助成金

なお、これからご紹介する制度の名称は、自治体ごとに微妙に異なる場合があります。

老朽危険家屋解体撤去補助金

最初にご紹介するのは、古い家の撤去に対して支給される「老朽危険家屋解体撤去補助金」です。対象となるのは、劣化が激しく倒壊リスクが高い家で、細かい対象要件や助成金額は自治体が個別に定めています。

たとえば、東京都墨田区では、住宅地区改良法の「不良住宅」と認められる場合に、建物所有者に対して解体費の一部を助成しています。金額は解体費用の半額で、50万円が上限です。本制度は不良住宅を減らし、跡地の有効活用を図ることを目的にしています。

都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金

「都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金」は、街の景観を守るための制度です。都市景観形成地域に放置されている、古い空き家を壊す際に利用できる可能性があります。

補助率は、解体費用の2割から5割程度で設定されていることが一般的です。

この制度の特徴は、補助を受けるために景観形成基準を満たす土地利用計画の提示が求められる点です。単なる解体ではなく、地域の景観に配慮した再活用が前提となります。

建て替え建設費補助金

建て替え建設費補助金を設けている自治体もあります。この補助金制度の最大の特徴は、古い家の解体費用に加え、建物の建設費の一部も補助してくれる点です。

地震や台風などで倒壊のリスクが高い家を除却し、新しくて安全な家に建て替えることを狙いとしています。

この制度も対象となるのは劣化が進んでいる古い家で、自治体の審査を受けてから適用可否が判断されます。

古い家(空き家)の解体!補助金上限額は100万円

古い家の解体に関する補助金の額は、自治体ごとに異なります。中には上限額が100万円という自治体もあり、手厚い支援が受けられるケースも。

ただし上限額100万円とする自治体も、100万円が満額支給されるわけではありません。実際にかかった費用に補助率をかけて計算し、その金額が100万円を下回れば、算出された金額が補助額となります。

一方で、助成金額が少ないところや、そもそも補助金制度がないところもあります。事前に制度内容を確認しておくことが重要です。

古い家(空き家)の解体!補助金の申請方法

古い家の取り壊しを決意し、補助金の申請をする際は、必ずタイミング・流れ・必要書類をおさえましょう。まずタイミングですが、解体工事の前に申請しなければなりません。解体工事に着手してから申請しても、受理されない可能性があるため注意が必要です。

申請の流れは、最初に必要書類を揃えて申請し、適用条件を満たしているかどうか審査を受けます。その後審査に通ってから、解体工事を実施します。解体工事完了後は、自治体に完了報告をおこなう必要があります。自治体は完了報告を確認した後に、補助金を交付する流れです。

必要書類は、自治体によって異なりますが、大まかには以下の書類が必要になると考えておきましょう。

- 解体する建物の証明書類(登記事項証明書、1年以上使用していないことがわかる書類など)

- 建物の所有者の証明書類(税金の滞納がないことの証明など)

- 解体工事の内容がわかる書類(見積書の写しなど)

相続した空き家を解体したいときは、所有者がなくなったことを証明する書類や、相続人であることを証明する書類なども必要です。

補助金を利用するときの注意点

補助金を利用する際は、以下の点に注意しましょう。

- 審査に時間がかかる

- 審査が通らないこともある

- 解体工事完了後に補助金の受け取りになる

審査に時間がかかる

古い家を解体するときは、自治体が建物の状態を調査することが多いです。そのため申請をしてから、審査の結果が届くまでに時間を要します。

申請から審査完了までの期間は、1カ月程度が目安です。審査が終わらない限り、解体工事に着手することはできません。解体工事を先延ばししないよう、できるだけ早めに申請をするようにしましょう。

審査が通らないこともある

必ず補助金を受け取れるわけではありません。場合によっては、所定の条件を満たしておらず、審査に通らないこともあり得ます。

審査基準についても自治体ごとに異なります。ある自治体では審査に通っても、他の自治体では対象外になることも少なくありません。

また同じ自治体でも補助金制度の内容を変更したり、廃止したりすることもあります。予算が決まっており、上限に達し次第終了する制度も多いです。

自治体の最新の情報に注意しながら、賢く補助金を活用しましょう。

解体工事完了後に補助金の受け取りになる

解体費用の補助金は、工事完了後に支給される後払い方式です。つまり、解体工事の支払いは、まず自己資金で賄う必要があります。補助金があるからといって、工事費用を補助金頼みで予算を組んでしまうと、支払い時に資金が足りなくなる可能性があるためご注意ください。

また、補助金の申請が通ったとしても、工事完了後に補助額が変動することがあります。こうした想定外の事態がおこっても問題なく支払えるよう、満額の工事費を事前に確保しておくことが重要です。

まとめ

古い家の解体費用に対する補助金は、地域の安全や衛生、景観を守るために、自治体が設けている制度です。

個人所有であることや、税金の未納がないことなど、条件があります。さらに、老朽化して倒壊リスクが高い家であることを、審査してもらう手続きも必要です。補助額についても自治体ごとに違いがあるため、事前によく確認しましょう。

補助金の申請は解体工事前におこない、自治体の審査が完了してから解体工事に着手します。工事完了後の報告も忘れずにおこないましょう。審査には時間を要するため、早めに申請準備に取り掛かることが肝心です。