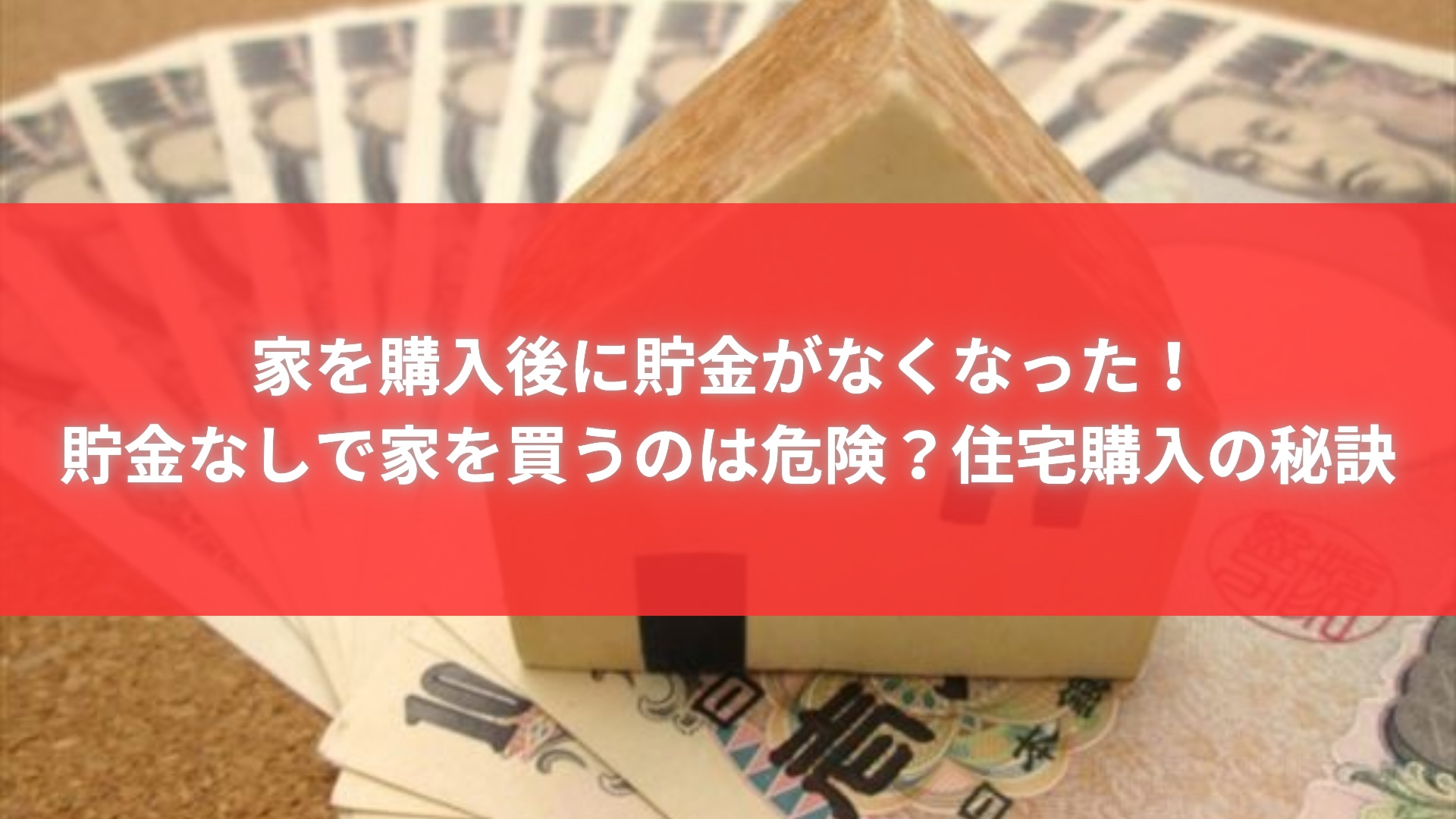

熊本市不動産売却クイック査定です。

昨今では都心部を中心に不動産価格が高騰しています。家を買うのに自己資金をほとんど使ってしまい、貯金が底をついたという方も。

本記事では家を購入後に貯金がなくなった場合のデメリットや、貯金を残す方法を解説します。貯金がなくなりそうな方は、資金計画を練る際の参考にしてください。

目次

住宅購入後!貯金残高はどれぐらい必要?

住宅は大きな買い物ですが、購入後もさまざまな費用がかかります。安定した生活を送るためには、ある程度貯金を確保しておかなければなりません。

ここからは貯金残高の目安と、住宅購入後にかかる費用を解説します。

貯金残高の目安

住宅購入後の貯金残高は、手取り月収の3〜4カ月分が最低ラインです。たとえば手取り月収30万円とすると、90万円〜120万円の貯金を確保しておいたほうが良いでしょう。もし何らかの理由で収入が途絶えても、3〜4カ月の間は生活をカバーできます。

さらに余裕を持たせたい場合は、手取り月収の6カ月分あると安心です。ただ、これは会社員を想定した目安になります。フリーランスの場合は収入が不安定なので、1年分の収入と同等の貯金が望ましいでしょう。

住宅購入後にかかる費用

住宅を購入してもお金はかかり続けます。住宅購入後にかかる主な費用は、以下のとおりです。

| 固定資産税 | 土地・建物に毎年課される税金 |

| 都市計画税 | 都市計画区域内の土地・建物に毎年課される税金 |

| 不動産取得税 | 土地・建物を取得したときに課される税金 |

| 火災保険料 | 火災や自然災害による損害を補償する保険料 |

| 地震保険料 | 地震による損害を補償する保険料 |

| 管理費※マンションの場合 | マンション共用部の維持管理費用 |

| 修繕積立金※マンションの場合 | マンションの大規模修繕のための積立金 |

固定資産税・都市計画税は毎年課税される税金です。不動産取得税が課税されるのは一度だけですが、購入から半年〜1年経った頃に納税書が届きます。いずれの税金も不動産の固定資産税評価額をもとに算出されるため、物件ごとの差が大きいです。

火災保険料や地震保険料は、自然災害などで家が損害を受けたときに保険金を受け取るための料金です。地震保険付き火災保険料(5年一括払い)の相場は、戸建て住宅で32万円〜40万円、マンションで9.1万円〜10.5万円程度になります。加入は任意ですが、住宅が損傷した場合に自己資金で賄うのは大きな負担がかかるため、必要不可欠な出費です。

マンションの場合は管理費と修繕積立金がかかります。管理費は共用部の清掃・水光熱費、設備点検費用、管理人の人件費などに使われます。修繕積立金は10〜15年のサイクルで実施される大規模修繕に向けて積み立てておくお金です。管理費は約1.5万円、修繕積立金は約1.2万円が相場で、あわせて3万円弱の費用を毎月支払い続けます。

そもそも家の購入はいくらかかる?

「家は人生で最も大きな買い物」とよく言われますよね。でも、どれくらいのお金がかかるのか具体的なイメージが沸かない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここからは家を購入するときにかかるお金について解説します。

家の購入価格

公益財団法人東日本不動産流通機構の「首都圏不動産流通市場の動向(2024年)」によると、物件種別ごとの成約価格は以下のとおりです。

| 新築戸建住宅 | 4,354万円(前年比7.0%上昇) |

| 中古戸建住宅 | 3,948万円(前年比2.6%上昇) |

| 中古マンション | 4,890万円(前年比2.6%上昇) |

すべての物件種別で価格が前年を上回っており、住宅価格が上昇していることがわかります。価格高騰の主な要因としては、建築資材や住宅設備の価格上昇や人件費の増加が挙げられます。また、土地を購入して家を建てる場合は、地価の上昇も価格を押し上げる一因です。

家を購入する際の諸費用

家を購入する際は、諸費用もかかります。諸費用は購入価格の10%くらいが相場です。たとえば4,000万円の家を購入した場合、400万円程度の諸費用がかかります。

主な諸費用をまとめました。

| 仲介手数料 |

不動産会社に支払う報酬 (家の購入価格×3%+6万円)+消費税 |

| 印紙税 |

不動産売買契約書に課税される税金 1万円~3万円程度 |

| 登録免許税 | 所有権移転登記の際に課税される税金 |

| 司法書士報酬 |

登記手続きを司法書士に依頼した場合に支払う報酬 5万円~10万円程度 |

このほか、新築マンションを購入する場合は修繕積立基金がかかります。初回の大規模修繕に充てるお金で、20万円〜80万円とまとまった金額が必要です。

さらに住宅ローンを利用する場合は、融資事務手数料やローン保証料、物件調査手数料なども発生します。また、印紙税や登録免許税も別途必要です。

家購入した後に貯金がなくなった場合!デメリットについて

家を購入した後に貯金がなくなると、家計は大きなダメージを負います。具体的なデメリットを挙げると、以下のとおりです。

- 緊急事態のとき大変(病気など)

- 諸経費が払えなくなる

- 精神的に不安になる

緊急事態のとき大変(病気など)

一つ目のデメリットは、住宅購入後に緊急事態が発生し、大きな出費を伴うケースです。たとえば予期せぬ病気やケガをしてしまった場合、高額な医療費がかかる可能性があります。特に収入を支える人が働けなくなると、生活への影響は深刻です。

入院が1週間におよべば、自己負担総額は数十万円に達することも珍しくありません。病気やケガがきっかけで介護が必要になれば、医療費だけでなく、介護サービスやバリアフリー改修費なども追加されます。

さらに、住宅の不具合による突発的な修繕も考えられます。たとえば屋根の雨漏りや給排水管の破損などが見つかった場合、修繕費用がかさむ可能性が高いです。特に中古住宅では思ったより劣化が進んでいて、予想以上の修繕費用がかかることもあります。

このような緊急事態はあらかじめ予測することが困難です。万が一の事態が起こっても対応できるよう、住宅購入後も貯金を残しておくことが大切です。

諸経費が払えなくなる

家を所有していると、特別な事情がなくても税金や保険料などの諸経費が発生します。これらの諸経費は、一定期間ごとに継続して支払う必要があります。加えて、引越し費用や家具購入費用などスポット的に発生する諸経費も考慮しなければなりません。

住宅購入後に貯金がないと、これらの費用を支払うのが難しくなります。特に税金を滞納すると、最終的には財産の差し押さえにつながる恐れがあるため注意が必要です。

精神的に不安になる

貯金がない状態が続くと、精神的なストレスを感じる人もいます。「予期せぬ出費があったらどうしよう」「生活費を切り詰めないと」という焦りが募り、将来への不安を抱え続けることになるからです。

さらに、趣味やレジャーなど、やりたいことも我慢しなければなりません。外食など人と交流する機会も減り、疎遠になってしまうことも。お金がないことを理由に家にこもっていると、ストレスはたまる一方です。

このような状態が続くと、精神的な負担が体調にも影響を及ぼすことがあります。ストレスを軽減し前向きに生活するためにも、貯金を確保しておいたほうが良いでしょう。

家購入した後に貯金を残す方法

家を購入した後に貯金を残すためには、家の購入に充てる自己資金を減らす工夫が必要になります。具体的な方法は、以下の3つです。

- 住宅ローンを利用する

- 親族に資金援助してもらう

- 中古物件や地方物件から選ぶ

それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。

住宅ローンを利用する

一つ目の方法は、住宅ローンを利用する方法です。住宅ローンは金融機関からお金を借りて、購入後に分割して返済します。借入金を利用した分だけ、家の購入に充てる自己資金を減らせるため、余った分を貯金に回すことが可能です。

家の購入に自己資金を一切使いたくない場合は、フルローン、オーバーローンという方法があります。フルローンとは、頭金ゼロで物件価格の全額を借り入れる方法です。オーバーローンは、物件価格を超えた金額を借りられ、購入時の諸費用も賄えます。

ただ住宅ローンを返済する際は、金利が上乗せされる点に注意が必要です。返済金額が膨らみ、借入金額を大幅に上回る可能性があります。近年は日銀の政策金利引き上げに伴い、住宅ローン金利の上昇も懸念されます。長期にわたって毎月返済し続けることになるため、無理のない金額を借り入れることが肝心です。

親族に資金援助してもらう

二つ目の方法は、親族に資金援助をお願いする方法です。返済の必要がなければ、住宅ローンよりも負担を減らせるでしょう。

また、親族からの資金援助は「住宅取得等資金の贈与の非課税」という制度を利用できます。通常、資金提供を受けると贈与税の対象になりますが、この制度を利用すれば一定額まで非課税で贈与を受けられます。非課税となる贈与額は、省エネ等住宅は最大1,000万円、それ以外の住宅は最大500万円です。

ただ援助の意向がない親族に、無理に頼むのはトラブルのもとになります。親族とよく話し合い、負担のない範囲で協力をお願いしましょう。

中古物件や地方物件から選ぶ

新築物件や都心物件は人気が高く、物件価格の高騰が続いています。一方で中古物件や地方物件を選ぶことで出費を抑え、浮いた資金を貯金に回すことが可能です。

ただ中古物件や地方物件にはデメリットもあるため、理解したうえで選ぶ必要があります。たとえば中古物件は老朽化が進み、突発的な修繕費が発生することも。地方物件は交通アクセスが悪く、通勤や通学が不便になることもあるでしょう。

こうしたリスクを避けるためにも、必ず現地に行って、自身の許容できる範囲か確かめることが大切です。築年数やエリアのこだわりを少し緩めることで、思わぬ掘り出し物に出会える可能性もあります。

家購入した後に貯金がなくなった人!リアルな口コミを紹介

ここからは、リアルな口コミを紹介します。

家購入時、手元に残す貯金はどれくらいが良いのでしょう。引っ越し費用や家具家電購入費を除いて、手元に残るのは100〜80万くらいですが、少し心もとない気がしています。

我が家の家計は月々の給料よりボーナスで相当助けられているので…

フィナンシャルプランナーとの相談が2回終わりました。車買ってから全然貯金ができていません。老後と教育費は何とかなりそうですが、マイホームは「予算下げるか買う時期をずらさないと厳しいかもしれません」と言われてしまいました。

マツエクやネイルにも通いたい気持ちはあるのですが、今は収入がほとんどなく、貯金も心もとない状況です。この先さらに生活が厳しくなりそうだと考えると、定期的にそういった美容サービスに通うことは難しく、今は控えようと思っています。

夫と結婚してから、まもなく三年が経ちます。その間に結婚式を挙げ、住宅ローンを組んでマイホームを購入し、第一子を出産。今は第二子を迎える準備を進めているところです。こうして振り返ると、金銭的に余裕がないのも当然だと感じています。

マイホームを購入できたのは良かったですが、やはり費用の大きさに圧倒されます。結婚式を挙げていないこともあり、これほど大きな金額が一度に動くのは今回が初めてで、正直なところ少し戸惑っています。

いずれ働き始めたら少しずつ貯金を増やしていけばいいとは思うのですが、それでも一気に手元のお金が減っていくのはやはり不安ですね。 実際に住み始めるのはまだ先ですが、来月から住宅ローンの返済もスタートするのかと思うと…心の準備が追いつきません。

マイホームを買って、貯金がなくなることについて不安の声がありました。貯金をためるために趣味を我慢している方も見受けられました。

ローンを借りていても、返済に追われ貯金が貯まらないケースもあります。返済しながら将来に必要な資金を貯金できるような計画が必要です。

まとめ

家を購入する際は、貯金を使い果たさないよう慎重に計画することが重要です。貯金が底をつくと、病気やケガ、突発的な家の修繕に対応できません。さらに税金や保険料などが家計を圧迫して、生活が苦しくなる恐れがあります。

貯金残高は、最低でも手取り月収の3〜4カ月残しておくべきです。もし収入が途絶えても、3〜4カ月は生活を立て直すための時間を確保できます。購入後も貯金を残すためには、以下の方法が有効です。

- 住宅ローンや親族の資金援助を利用して、自己資金の割合を抑える

- 中古物件や地方物件など比較的安価な物件を選び、出費を減らす

貯金は将来の生活を支える大切なお金です。しっかりと資金計画を立てて、無理のない範囲で理想の家を見つけてください。