cat

1,294

2025年12月19日 現在

-

運営会社について

クイック査定とは?

はじめての方へ

売却の流れ(仲介の場合)

売却の流れ(買取の場合)

不動産お役立ち情報

熊本市不動産売却クイック査定です。

「違法建築で通報された」という話は珍しくありません。知らず知らずのうちに違法建築を所有し、通報されて初めてその事実を知ったというケースも多く見られます。

違法建築であることが発覚すると、どうなってしまうのか不安ですよね。本記事では違法建築とは何か解説したうえで、通報された場合のペナルティや注意点を紹介します。

違法建築とは違反建築物ともいい、建築基準法など現行の法律に違反して建てられた建物です。以下の項目に該当する場合、違法建築とみなされます。

建築基準法上必要な許可を受けていない建物は、違法建築になります。建物を建てる際には、建築主事による必要な検査を受け、その証明を取得することが建築基準法で義務付けられているためです。

すべての工事で実施しなければならない検査は建築確認と完了検査で、それぞれの概要は以下のとおりです。

| タイミング | 証明 | |

|---|---|---|

| 建築確認 | 工事に着手する前 | 確認済証 |

| 完了検査 | 工事を完了したとき | 検査済証 |

なお中間検査という検査も存在しますが、3階以上のRC造(鉄筋コンクリート造)の共同住宅など、大規模な建築物が対象です。

これらの検査は、建物利用者や近隣住民の生命や健康、財産を守ることを大きな目的にしています。つまり検査を受けずに建築された建物は、安全性を証明することができません。

まずは確認済証と検査済証が手元にあるか確認しましょう。万が一紛失してしまった場合は、役所の建築指導課窓口で台帳記載事項証明書を発行してもらうことが可能です。そもそも検査自体を受けておらず、証明書もない場合は違法建築とみなされます。

建ぺい率と容積率の上限を超えている場合も、違法建築扱いになります。建ぺい率と容積率とは、敷地面積に対する建物の面積を制限する建築基準法上の規定です。

住民の生活環境や安全、地域の調和を守ることを目的として、エリアごとに上限が設定されています。それぞれの計算式は、以下のとおりです。

| 計算式 | |

|---|---|

| 建ぺい率 | 建物面積÷敷地面積×100 |

| 容積率 | 延床面積÷敷地面積×100 |

上限オーバーの建物があると、採光や通風が損なわれたり人口が過密になったりして、都市環境の悪化につながります。

特に注意しなければならないのは、増築によって建ぺい率・容積率をオーバーしてしまうケースです。たとえば建ぺい率や容積率に含まれないと思って無許可でカーポートを増築してしまい、違法建築になってしまう例も少なくありません。

斜線規制に違反しているという理由で、違法建築だと通報されるケースもあります。斜線規制とは建築基準法規定の一種で、建物の高さを制限するものです。

道路境界線または隣地境界線からの距離に応じて、建築物の各部分の高さが制限されます。建物の圧迫感を和らげ、採光や通風を確保することが目的です。

斜線制限は、隣地斜線制限、北側斜線制限、道路斜線制限の3種類に分類されます。地域ごとに適用される斜線制限が異なるため、市のホームページなどで確認しましょう。

無許可で増築をおこない、違法建築になってしまうケースもあります。増築や大規模リフォームをおこなう場合も、立地や構造、工事内容に応じて確認申請が必要なケースがあるからです。

以下のケースでは確認申請が必要になります。

10㎡がどのくらいの広さかというと、だいたい駐車場1台分のスペースです。意外と小規模な増築でも、確認申請が必要であることがわかります。最近はDIYリフォームも主流になってきているため、無許可での増築は身近な問題です。

既存の建物を用途変更する場合も、許可が必要になるケースがあります。具体的には、変更後の用途が特殊建築物で、かつ変更後の面積が200㎡を超える場合に確認申請が必要です。

200㎡はシングルスのテニスコート1面とほぼ同じ大きさになります。大規模な住宅を店舗として使用する場合は、確認申請が必要です。

また建築基準法は、建物の用途に応じて適用される規定が変わります。必ず変更後の用途で適法な状態にしておかなければなりません。

建物の構造や仕様が確認申請で提出した図面と異なる場合も、建築基準法違反です。このような事象が起きる原因としては、工事中の勝手な計画変更や施行ミスなどが挙げられます。

本来であれば工事中に計画変更が発生した場合は、計画変更確認申請を提出しなければなりません。また施行者と設計者の連携が不十分であると、情報が正しく伝達せず申請とは違う建物が建ってしまう可能性があります。

よくあるケースを挙げると、以下のとおりです。

建築基準法には、地震や火災などの災害に対する安全性や環境衛生に関する安全基準があります。安全基準の例は以下のとおりで、すべての建築物に適用されます。

| 基準の内容 | |

|---|---|

| 建築物の安全性の基準 | 地震、台風、積雪等に対する基準 |

| 火災時の安全性の基準 | 火災による延焼、倒壊の防止、避難施設の設置等に関する基準 |

| 環境衛生に関する基準 | 居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等に関する基準 |

東京都のホームページでは建築物を安全に建てるためのチェックリストが公開されています。

【設計・工事監理の依頼】

【図書の作成・確認申請】

【工事監理】

【検査】

出典:東京都都市整備局「建築物を安全に建てるために:チェックリスト(建築基準法)」(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku_kaihatsu/kenchiku_gyosei/gyosei/kijun/kn_k01/tetudu_7)

建物を建てる際はこのチェックリストを確認しましょう。実施していないことがあれば、安全に建物を建てられていない可能性があります。

防火規制とは、火災の被害を防ぐことを目的とした建築物の規制です。建物の設計や使用する材料、設備について、さまざまなルールが定められています。

たとえば火災を防ぐために、防火地域や準防火地域などのエリアが指定されています。駅前や幹線道路沿い、建物密集地などで指定されていることが多いです。これらの地域で家を建てる場合は、家の構造や材料に一定の制限が課されます。

また防火地域と準防火地域では10㎡以内の小規模な増築であっても、建築確認が必要です。防火規制に従わない場合は火災の危険を排除できないため、違法建築とみなされる可能性があります。

自宅が現行の法律に従っていない場合、違法建築として通報されるリスクがあります。

近隣住民の情報提供により発覚するケースは少なくありません。役所の担当者がパトロールをおこない、違法建築がないか調べている自治体も多いです。

では実際に違法建築で通報されると、どうなるのでしょうか。

建築基準法9条1項では違反建築物に対する措置が定められています。それによると違法建築だと判断された場合、役所から違反している状態を改善するよう命じられる可能性があります。命令の内容としては、以下の内容です。

工事中止以外の命令については、一定の猶予期間が設けられます。

役所からの命令に対して対応が遅れるほど罰則が重くなり、是正費用も高くつくため注意しましょう。決して先送りにせず迅速で適切な対応を行うことが、ダメージを最小限に抑えるポイントです。

違法建築で通報された場合、役所による措置が段階的に進められます。

通報などにより違法建築の疑いがある建築物が発見されると、まずは役所からの事実確認がおこなわれます。具体的には役所に出向いて話を聞かれたり、現場調査がおこなわれたりします。

最初に役所から通知書が送られてくるため、まずはその内容を確認しましょう。通知書には以下の内容が記載されています。

通知書を受け取った3日以内であれば、意見書を提出するかわりに、役所で直接意見を聞いてもらう「公開による意見の聴取」を求めることも可能です。自分に有利な証拠を提出することもできるため、もしも合理的な言い分がある場合はこの機会に伝えましょう。

なお緊急の必要がある場合、役所はこれらの一連の手続きを踏まずに、仮に使用禁止または使用制限の命令をすることもできます。

事実確認によって違反していることが明らかになった場合には、役所による行政指導がおこなわれます。違反の内容や程度に応じて、是正するよう助言、指導、勧告を受けるかたちです。

是正費用については、建築主自身が負担しなければなりません。行政指導に従わない場合はさらに拘束力の強い行政処分がおこなわれます。

工事中の違法建築に対しては、建築基準法9条10項に基づき工事停止命令が出される可能性があります。

建築基準法9条10項条文

特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

出典:e-GOV法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)

役所は以下のような違法建築に対して工事停止命令を出すことが可能です。

施工の停止は、建築主や請負人、現場管理者に対して命ぜられます。もしだれも現場にいないときは作業員に対して命じることも可能です。また役所は電気、ガス、水道事業者に対して供給停止の協力を求めることもできるため、工事は強制的にストップすることになります。

行政指導を無視した場合は、行政処分が下される流れです。行政指導は任意の協力を前提としていますが、行政処分には法的拘束力があります。従わない場合は罰則が科されるため、注意しましょう。

行政処分の具体的な内容としては、工事停止や建物の解体、使用禁止などです。行政指導の段階では違反部分の是正だけで済んでいたものが、行政処分となると建物全体に影響が広がってしまいます。

罰則内容は建築基準法98条に定められており、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。また建築士や建設事業者も刑事罰や営業停止、免許の取り消しなど重い処分が下される場合があります。

行政処分にも従わない場合、建築基準法9条12項に基づき、行政代執行がおこなわれます。

建築基準法9条12項条文

特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

出典:e-GOV法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)

行政代執行とは、行政機関が所有者に代わってその義務を履行することです。違法建築の場合は、所有者に代わって役所が建物を解体することを指します。

また行政代執行をおこなうには、以下の要件を満たしていることが必要です。

行政代執行がおこなわれる前に、「履行期限を過ぎると代執行がおこなわれる」旨の勧告があります。期限までに履行しなければ代執行がおこなわれ、建物の解体費用などかかった費用は全額所有者に請求される仕組みです。

解体業者を自ら選定することもできないため、費用が高額になる可能性もあるでしょう。支払えない場合は資産の差し押さえとなり、所有者は経済的に大きなダメージを負うことになります。

行政代執行は最悪の事態であるため、違法状態を指摘された段階で早めに対応することが肝心です。

違法建築を所有している場合、以下の点に注意しなければなりません。

それぞれの注意点について、詳しく解説します。

違法建築であっても、買い手がいれば売却することは可能です。しかし通常の建物と比べて売却が難しくなります。買いたいという人は非常に限られており、そもそもニーズがないからです。

もし売却する場合は、必ず売主は買主にその事実を告知しなければなりません。売主には契約不適合責任があり、引き渡した実物と契約内容が異なる場合、買主から損害賠償や契約解除などを求められる可能性があります。違法建築だと隠して売却することは契約不適合にあたるため、しっかりと買主に事実を伝えてください。

また違法建築は売却価格が安くなる点にも注意しましょう。建て替えや増築をおこなう際に制限を受け、使い勝手が悪くなるためです。たとえば容積率をオーバーしている建物でリフォームをおこなう場合、現状よりも面積を減らす必要が出てきます。

このようにハードルが高い違法建築の売却ですが、専門の買取業者であれば買い取ってもらえる場合があります。専門の買取業者はリフォームなどをおこない再販することを前提としているため、積極的に買い取れるのです。

違法建築を所有している限り、役所から是正を求められる可能性がつきまといます。もし行政指導や行政処分を受けると、違反している部分は是正しなければなりません。

違反している部分の内容や範囲にもよりますが、是正には費用がかかります。大規模な是正工事や解体工事が必要になれば、多額の出費は免れません。

違法建築に住み続けるのは、安全性への不安が残ります。建物や構造、設備の欠陥により、通常では起きないような事故が発生するリスクが高まるからです。

たとえば地震で倒壊したり、火事で火の周りが早まったりする可能性が考えられます。

過去には歌舞伎町にある雑居ビルで火災があり、44名が命を落としました。このビルでは建築基準法と消防法の違反事項があり、利用者が安全に避難できる状態にありませんでした。

このように建物の安全性に問題があると、最悪の場合人が死傷してしまうケースも少なくありません。建物の安全管理は所有者の責任であるため、適切な対応が求められます。

近くに違法建築があると、周辺住民も不安に感じます。地震での倒壊や火災の延焼によって、周辺の住宅にも被害を受ける可能性があるからです。

また周辺住民の不安は、建物の安全性だけにとどまりません。容積オーバーの建物に対して「採光や通風が阻害されている」など、環境衛生に関する不安もあるでしょう。

もし違法建築によって周辺住宅に不利益が発生した場合は、損害賠償を請求されるケースもあります。法律に違反した状態の建物に関しては、保険金の支払い対象外となる場合もあるため注意が必要です。

役所からの法的措置があり違反状態を改善するためには、膨大な費用がかかります。是正工事費用に加え、改善が遅れる場合や手続きが不十分な場合は罰金が科されることもあります。

是正命令に従わない場合は最大300万円の罰金を科されることもあります。この金額は多くの人々にとって、いきなり支払える金額ではありません。

そのため違法建築を所有している場合は、将来的な是正費用の支払いも念頭に置いておくことが大切です。もし支払いが難しい場合は、売却することで余計な出費を回避できます。

融資が通りにくい点にも注意しなければなりません。コンプライアンスの観点から、違法建築を融資対象から外す金融機関が多いためです。

違法建築でも融資してくれる金融機関は一部存在しますが、通常よりも審査が厳しくなるうえに、評価額も低くなります。もし融資を受けられたとしても、希望額よりも少なくなってしまう可能性が高いです。

違法建築とは、建築基準法など現行の法律に違反して建てられた建物を指します。違法状態になってしまう原因はさまざまですが、容積オーバーや無許可での増築など身近で起こりそうな事例もあります。

違法建築で通報されると、役所から連絡があり行政指導を受けなければなりません。無視すると行政処分や行政代執行などさらに重いペナルティを課されます。対処法としては行政指導の段階でただちに是正することが肝心です。

もし違法建築に住み続けるのが難しいと感じているのであれば、早めに売却を検討しましょう。さまざまな制約があるため買い手は限られますが、専門の買取業者であれば積極的に買い取ってくれる可能性があります。

熊本市不動産売却クイック査定です。

「事故物件」というワードを聞くと、不気味さや不安感を覚える方も多いのではないでしょうか。住まい選びでは事故物件を購入しないために、十分な情報収集をおこないたいですよね。そのためには事故物件とは何かを正しく理解し、事故物件を見抜く方法を知っておくことが大切です。

本記事では事故物件かどうかサイト検索で調べる方法や、万が一事故物件を購入した場合の対処法を解説します。

これからマイホームを購入しようとしている方や、事故物件を買ってしまった方は必見です。

事故物件とは、一般的に他殺や自殺など不自然なかたちで人が亡くなった物件を指します。

不動産会社が事故物件を売却や仲介する場合には、心理的瑕疵物件として買主に告知する義務があります。心理的瑕疵とは、不動産取引にあたって買主に心理的抵抗や嫌悪感を抱かせる恐れがあることがらです。

人の死が発生した物件すべてが事故物件になるわけではありません。国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」において、人の死に関する告知の一般的な基準を示しています。

このガイドラインによれば、「人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重大な影響をおよぼすと考えられる場合」に告知しなければならないとされています。

告知が必要なケースとそうでないケースの例を示すと、以下のとおりです。

告知が必要なケース

告知しなくても良いケース

したがって過去に他殺、自殺が発生したり、特殊清掃などがおこなわれたりした物件については、原則として不動産会社からその事実を知らされるはずです。しかし売主が事実を隠蔽している場合、不動産会社が事故物件と認識しておらず告知されない可能性もあります。

事故物件を購入しないためには、不動産会社からの情報だけに頼らず、自分で調べる力を身に着けることが重要です。

インターネットを使えば、事故物件に関する情報を手軽に収集できます。事故物件の情報は、以下のサイトで調べることが可能です。

それぞれのサイトの特徴を解説します。

大島てるは、日本で最も有名な事故物件の情報サイトです。ユーザーが投稿した最新の情報を見ることができます。

検索方法はサイト内の検索バーに住所を入力するだけです。事故物件は地図上に炎のアイコンで表示され、クリックすると詳細情報が見られます。

注意点としては、ユーザー投稿型であるため情報の正確性が担保されていないということです。こちらのサイトに記載されている情報だけで判断せず、他の情報を照らし合わせることが必要になります。

JKK東京は東京都住宅供給公社が運営するサイトです。都内の公営住宅における事故物件情報を提供しています。

JKK東京で確認できるのは公営住宅の事故物件情報に限定されます。一般の賃貸・売買物件の情報は含まれません。

トップページから「住宅をお探しの方」→「賃貸住宅情報」→「その他」→「特定物件・事前告知事項物件を探す」ページから事故物件情報を確認可能です。

このサイトでは「孤独死で発見が遅れた住戸」「自殺等があった住戸」を特定物件と呼び、事故内容や発見までの日数などが詳しく記載されています。

レインズは不動産会社専用のデータベースで、物件に関する情報が網羅されているのが特徴です。不動産会社はデータベースに記載されている過去の取引履歴や告知事項を見て、事故物件であるかどうかを調査できます。

とても便利なデータベースですが、残念ながら一般ユーザーは直接検索できません。レインズで調べたい場合は、不動産会社に相談してみましょう。

「気になっている物件があるのですが、過去の売買履歴や心理的瑕疵(事故物件)の有無をレインズを使って調べてもらうことは可能でしょうか?」と伝えるとスムーズです。

成仏不動産は事故物件専門の売買サイトです。事故物件の告知内容について、以下のとおり5段階評価で分類している点が特徴になります。

トップページの「販売物件情報一覧」ページから、物件種別・地域・告知内容で絞り込み表示できます。物件の詳細ページを見ると、告知内容や時期などさらに詳しく知ることも可能です。

注意点としては、成仏不動産で掲載されている情報は売買物件に限られるため、賃貸物件の検索には向きません。

UR都市機構が運営するサイトで、事故物件の情報を公開しています。掲載されている物件はUR賃貸のみであるため、売買物件や一般の民間賃貸物件の情報は含まれない点に注意しましょう。

トップページ下部にある「特別募集住宅一覧」ページから、事故物件の情報を確認できます。ただしインターネット上で見られる情報は限定されており、具体的な告知内容や該当物件の部屋番号などはわかりません。詳細な情報を知りたい場合は、直接URの店舗に問い合わせる必要があります。

サイト検索だけでは十分な情報が得られない場合もあるでしょう。その場合は他の方法を組み合わせて調べると事故物件かどうか、より確実に調査できます。

サイト検索以外で事故物件を見抜く方法は、以下のとおりです。

不動産会社から物件情報をもらったら、特記事項の欄を確認しましょう。「告知事項あり」と記載されている場合、その物件は何らかの特別な事情を抱えている可能性があります。

ただし「告知事項あり」=事故物件とは限りません。告知事項は、以下の4種類に分類されます。

告知事項の種類と特徴

| 種類 | 定義 | 例 |

|---|---|---|

| 心理的瑕疵 | 物件の過去の出来事が原因で、心理的な抵抗感を生じる瑕疵 | 他殺、自殺など |

| 物理的瑕疵 | 建物や土地そのものに欠陥がある瑕疵 | 雨漏り・シロアリ被害・土壌汚染など |

| 環境的瑕疵 | 物件の周辺環境が原因で、住み心地に影響を与える瑕疵 | 近隣に工場・高速道路など騒音源がある、異臭や振動があるなど |

| 法律的瑕疵 | 法律や条例によって、物件の利用や建築に制限がある瑕疵 | 建ぺい率・容積率の制限、接道義務違反など |

事故物件に該当するのは、心理的瑕疵がある物件です。「告知事項あり」という記載を見つけたら、まずは不動産会社に詳細を確認することが重要になります。結果として心理的瑕疵ではなかったとしても、告知事項の内容によっては購入の判断に大きな影響をおよぼす可能性があります。

事故物件かどうかを正確に判断したい場合は、不動産会社に問い合わせるのが最も有効な方法です。サイト上の情報ではわからなくても、不動産会社と直接対話することで明らかになることがあります。

先述のとおり、不動産会社が事故物件を紹介する場合は心理的瑕疵に該当する事案を告知しなければなりません。不動産会社に依頼する際は、最初に「事故物件には住みたくない」という意向をはっきり伝え、遠慮せず相談してみましょう。

不動産会社は一般の人が知らない情報も調べることが可能です。たとえばレインズのデータベースを見れば、過去の取引履歴や告知事項などの情報から事故物件かどうか調べることができます。

レインズで過去の取引履歴を見ると、相場よりも異常に安く売却された経歴がないかを把握することが可能です。また告知事項については心理的瑕疵に限らず、物理的瑕疵や環境的瑕疵などを調べてもらうことで後悔のない判断ができるでしょう。

ただし告知事項がなかったからといって油断はできません。過去に何らかの問題があったとしても、売主が事実を隠している場合があります。つまり不動産会社もその情報を把握しきれていない可能性もあるのです。そのため告知事項がなくても、気になることがあれば納得いくまで聞くことが重要です。

調査の対応は不動産会社によって異なるため、複数の会社に問い合わせて比較検討するのも有効な方法です。曖昧な回答を繰り返す不動産会社には注意しましょう。信頼できる不動産会社に相談することで、正確な情報を得ることができます。

物件の値段が周辺相場と比べて異常に安くないかどうかも、事故物件を見抜くポイントです。事故物件は買い手がつきにくく、価格を下げて販売されるケースが多いからです。

もちろん事故物件以外の理由で安くなっていることもあります。たとえば「築年数が古い」「立地が悪い」「売主が売却を急いでいる」といった理由です。

重要なのは、周辺相場と比べた際にどの程度価格差があるのか確かめることです。ケースバイケースですが、事故物件は10~50%程度価格を下げて売却される傾向があります。

近隣の類似物件をピックアップして比較すると、どの程度安いのか判断できます。類似物件の相場は、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」の不動産取引価格情報や成約価格情報で調べることが可能です。駅からの距離や面積、間取り、建築年などで絞り込み検索すれば、類似物件の相場をすぐにつかめるでしょう。

不動産取引数が少ないエリアの場合、「不動産情報ライブラリ」だけでは十分な情報が集められないこともあります。その場合は不動産ポータルサイトで調べる方法も有効です。

とはいえ価格差だけで事故物件と断定するのは時期尚早です。価格差を調べたうえで、不動産会社に価格が安い理由を直接聞いてみましょう。不動産会社が売主から得た情報をもとに、価格設定の背景を詳しく教えてくれる可能性があります。

値段が安いというのは魅力的ですが、その裏に事故物件が隠れている場合があります。安さだけに惑わされず、慎重に調査を進めることが大切です。

内見は物件の状態を自分の目で確かめられる貴重な機会であり、事故物件かどうかを見極めるために重要なステップになります。

事故物件では遺体の腐敗による臭いや血液・体液の汚れが通常のハウスクリーニングでは落としきれないことがあります。そのため内見時は部屋の臭いや修繕跡に注意を払い、違和感を見逃さないことが肝心です。

たとえば生ごみが腐ったような臭いや異常に強い消毒臭がする場合、過去に何かあった可能性があります。また壁の一部や特定の部屋だけがリフォームされているなど、不自然な修繕跡がある場合も要注意です。不自然な修繕跡がある場合、その箇所に心理的瑕疵が隠されている可能性があります。

不動産会社に聞けば、過去の修繕履歴を教えてくれます。内見で気になる点があれば遠慮なく質問しましょう。

近隣住民から話を聞いて、事故物件かどうかの手がかりを得るのも良い方法です。ネットや不動産会社が提供する情報からはわからない、リアルな情報を得られることがあります。

特に長年住んでいる住民や近所付き合いが広い住民は、過去の出来事を知っている可能性が高いです。たとえば「以前事件があった」「あの部屋は入れ替わりが激しい」といった話が聞けるかもしれません。

ただ「突然知らない人に聞くのはハードルが高い」と感じる方も多いのではないでしょうか。その場合は、近所のお店の人などに「このあたりは住みやすいですか?」といった雑談の流れで聞き出してみましょう。マンションの場合は、管理人に話を聞いてみるのも手です。

慎重に選んだはずなのに事故物件を購入してしまった場合は、とてもショックですよね。もし住み続けるのが難しいと感じた場合、事故物件を手放す選択肢は2つあります。

ここからは、それぞれの選択肢について詳しく解説します。

事故物件であると知らずに購入してしまった場合は、契約を解除してもらうよう求めることができます。不動産会社が事故物件の告知をしなかったことは告知義務違反にあたり、買主には契約を解除する権利があるためです。

事故物件だと知ったら、できるだけ早く不動産会社にその事実を伝えましょう。中には不動産会社も事故物件だと知らなかった場合もあります。事実確認がとれれば、不動産会社が知らなかったとしても、契約解除に応じてもらえる可能性があります。

契約解除に応じてもらえない場合は、裁判で争うことも選択肢の一つです。しかし裁判は時間と費用がかかるのが懸念点で、時間は1年以上、費用は100万円以上かかることもあります。スムーズに物件を手放したい場合は、思い切って売却を検討するのも一つの方法です。

事故物件を売却することは可能です。ただし、以下の2点に注意しましょう。

先述のとおり、事故物件には心理的瑕疵の告知義務があります。売主の立場として過去にあった事案を正しく伝えなければなりません。告知義務を怠ると、後々トラブルに発展する可能性が高いです。

また事故物件は、相場より10〜50%下げなければ売れにくい傾向があります。心理的瑕疵の影響で通常の物件よりも購入希望者が限られるためです。まずは相場を調べて、比較しながら価格を決めましょう。

事故物件の売却では、誰に売るかが非常に重要なポイントです。売却先の候補を挙げると、以下のとおりになります。

ここからは、それぞれの売却先のメリット・デメリットを解説します。

不動産会社に仲介に入ってもらい第三者に売却する方法は、幅広い買い手の中から選べるのがメリットです。しかし心理的瑕疵を気にする買い手は多いため、売却には時間がかかることを覚悟しましょう。買い手を早く見つけるためには、ハウスクリーニングやお祓いなどをおこない、マイナスイメージを少しでも改善することが大切です。

不動産会社に直接売却する方法は、すぐに売却できるメリットがあります。一方で仲介で第三者に売却する方法よりも売却価格が下がる点には注意しましょう。不動産会社は事故物件を買い取った後にリフォームをかけて再販するため、その分費用が安くなるのです。事故物件の買取に消極的な不動産会社も少なくありません。

事故物件専門の買取会社に売却する方法は、事故物件でも積極的に買い取ってくれる点がメリットです。ただ事故物件専門の買取会社はまだまだ数が少なく、選択肢が限られます。複数社に査定を依頼してみて、信頼できる会社を選びましょう。

ちなみに不動産会社や買取会社に売却する方法では、売主の契約不適合責任が免除されるのが通例となっています。契約不適合責任とは引き渡された目的物が契約内容と適合していない場合に売主が負う責任です。

契約不適合が発覚した場合、買主から損害賠償や契約の解除を求められるリスクがあります。そのため「トラブルに巻き込まれたくない」「完全に手離れしたい」という方は、不動産会社や買取会社に売却するのがおすすめです。

ただし不動産会社や買取会社に売却する場合でも、事故物件であることを隠すのはNGです。事情を正直に伝え、そのうえで契約不適合責任を免除にできるかどうか相談してみてください。

事故物件とは他殺や自殺など不自然な死があった物件です。不動産会社は事故物件を売却・仲介する場合、心理的瑕疵物件として買い手に事実を告知する義務を負います。しかし不動産会社自身も事故物件だと認識していなかった場合、告知されない場合もあります。

そのような場合は、サイト検索や不動産会社へ直接問い合わせる方法で事故物件かどうか調べることが可能です。1つの方法だけで決めつけず、複数の方法を組み合わせて調べると、より正確な判断ができます。

もしも購入した物件が事故物件であると発覚した場合は、契約解除や売却といった選択肢があります。まずは不動産会社に契約解除を求め、応じてもらえない場合は売却を検討する流れで進めると良いでしょう。

熊本市不動産売却クイック査定です。

事故物件という言葉を聞いたことはありますか?安くていい物件を見つけたと思ったのに「事故物件だった・・・」という経験がある方もいるかもしれません。事故物件と聞くと多くの方は、不安や恐怖心、抵抗感を感じるでしょう。しかし、事故物件はデメリットばかりではありません。人によっては事故物件のデメリットよりも、メリットが勝るケースもあるのです。

したがって、「事故物件=住まないほうがいい」という概念は一度捨てて、この記事を最後まで読んでみてください。この記事を読めば、事故物件とは何なのか、事故物件のメリット・デメリット、さらに事故物件のリスクなどがわかります。事故物件に関する正しい情報を身に着けることで、自分の状況や価値観に基づいた正確な判断ができるようになるでしょう。

「事故物件」とは、一般的に事件や事故が起こった物件のことを指します。具体的には、自殺や他殺、自然死、火災などの死亡事故が挙げられます。命が失われた場所というのは、多くの人にとって心理的・精神的なダメージが大きく、「怖い」「不気味」「おばけが出そう」など、不安や恐怖を感じる方も多い傾向です。しかし、事故物件はマイナスイメージだけではありません。

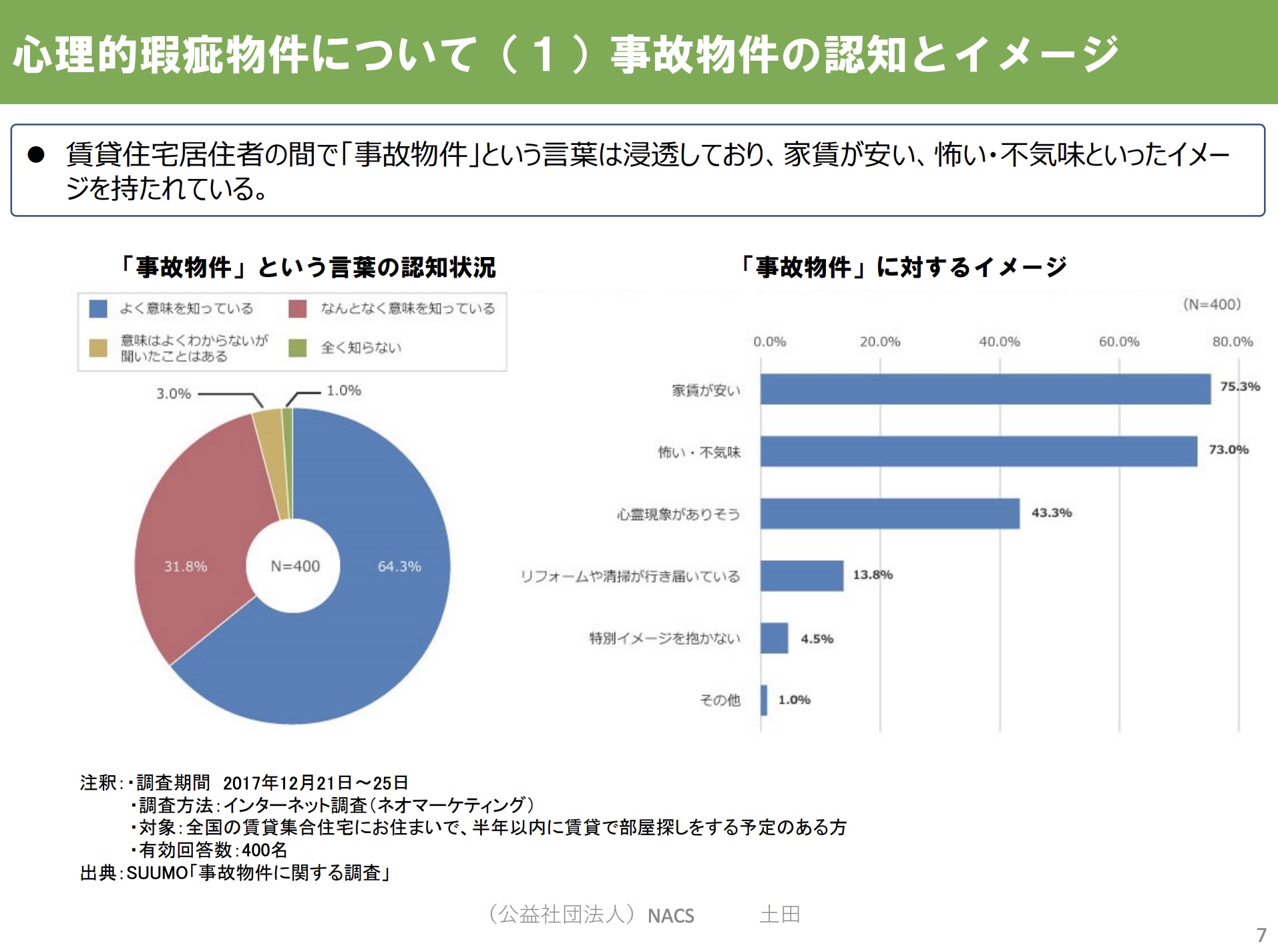

下図は、国土交通省「消費者からみた心理的瑕疵問題とこれからの課題」の調査結果です。

出典:国土交通省「消費者からみた心理的瑕疵問題とこれからの課題」

これを見ると、事故物件に対するイメージは「家賃が安い」という回答が75.3%で最多となりました。次いで、「怖い・不気味」が71%、「心霊現象がありそう」が43.3%という結果になりました。

また、この他の項目で、「賃貸物件を探している消費者は、見つけた物件が「事故物件」だった場合、該当の部屋の病死・自然死については、他の死因に比べて条件次第では契約を検討する傾向にある」という調査結果が出ています。したがって、事故物件と言っても、消費者それぞれが持つ価値観や事故内容などによって、影響力には幅があるということがわかります。

先にお伝えしたように、事故物件はデメリットばかりではありません。そこでここからは、事故物件を購入するメリットを3つ紹介します。

ご自身の状況や目的と照らし合わせながら、チェックしてみましょう。

一般的に、事故物件は市場価値が低下する傾向にあるため、類似物件よりも価格を安くする必要があります。これは予算に制約がある購入希望者にとって大きなメリットとなるでしょう。どのくらい安くなるかは死因によっても異なりますが、一般的には以下が目安となります。

| 事故物件の内容 | 値引き相場 |

|---|---|

| 自然死 | 10~20% |

| 自殺 | 20~30% |

| 他殺 | 40~50% |

自然死であれば、値引き相場はそれほど高くはありません。一方で、他殺となると値引き幅は非常に大きくなるでしょう。また、事件の大きさや社会的影響力によって、これより値引き幅が大きくなる可能性もあります。加えて、将来的に売却する際の困難さを見越して、初めから大幅に安く設定されるケースもあります。

ただし、事故物件に対する価値観や受け取り方は人によって異なりますので、上記はあくまでも参考程度に留めておきましょう。

類似物件と比較して割安な事故物件は、投資用として魅力があります。特に、都内の利便性が良い物件は需要が高いため、賃貸として貸し出すことも可能でしょう。人気エリアが割安で借りられるため、事故物件でも入居率が高くなり、高い利回りが期待できます。

ただし、人口が少なく、需要の少ない地域では借主を探すのが難しくなる可能性が高いです。したがって、投資用として購入する際は慎重に検討することをおすすめします。

事故物件の多くはリフォームされ、事故や事件の痕跡は消されています。そのため、内装は新しく、快適な住環境が整っているケースが多いです。また、最新設備を導入したり、おしゃれな内装にしたり、リフォームを充実させて物件全体の質を向上させていることも少なくありません。

さらに、リフォーム時に耐震補強や断熱性向上といった、建物性能を高める工事を行う場合もあります。このような大規模リフォームは、居住者の快適性や安全性を高めるだけでなく、将来的な資産価値にも良い影響をもたらすでしょう。

ここまで事故物件のメリットについて解説しましたが、一方でデメリットも少なくありません。では、具体的に事故物件にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。ここでは、事故物件で考えられる以下7つのデメリットについて解説します。

それでは、順番に見ていきましょう。

事故物件は、過去に自殺や他殺、火災などの事故が起こった場所であるため、そこで生活することに精神的なストレスや不安を感じる方も少なくありません。どんなに「自分は大丈夫」と思っていても、これは単なる迷信や非合理的な恐怖ではなく、人間が感じる自然な感情であり反応です。また、霊感や心霊現象を信じる方にとっては、事故物件での生活はより精神的なストレスを感じるでしょう。

もちろん、売却時や賃貸時にはきれいな状態へと復元されているため、見た目で違和感を覚えることはほとんどありません。しかし、どんなに特殊清掃をしても、「この部屋で人が亡くなった」という事実は消えません。入居前から「事故物件」ということが引っかかっていたり、少なからず不安に感じていたりする場合は、入居後に恐怖心が増してしまう可能性があるため注意が必要です。

多くの物件は事故後にリフォームを実施しますが、中には特殊清掃を施しても痕跡が完全に除去されないこともあります。特に、木材は液体を吸収しやすい性質であるため、染み込んだ液体を完全に除去できないケースもあるのです。また、コンクリート造でも性質上、ニオイの元となる物質が浸透してしまうことがあり、壁紙や床材を張り替えても経過とともに現れる可能性があります。

人間の嗅覚は非常に敏感で、わずかなニオイでも不快感を覚えることがあります。ましてや事故物件となれば、事件・事故の記憶を想起させるため敏感になってしまう方も多いでしょう。したがって、事故の痕跡は見た目だけでなく、ニオイの観点でも注意が必要です。

近年、インターネット上には事故物件に関する情報を集約するサイト(大島てる等)が多数存在しています。これらは無料で閲覧可能で、住所付きで公開されています。

参考:大島てる 大島てる物件公示サイト

事故物件という事実を居住者が口外しないようにしていても、インターネットを調べれば事故物件だとすぐにわかってしまいます。また、社会的影響力の大きい事件・事故では、事件現場としてメディアが撮影しに来たり、口コミなどによって意図せず居住者の個人情報が特定されたりする可能性もあります。

これによって、不必要な注目を集め、偏見の目で見られる可能性も否定できません。実際に、過去に殺人事件が起きた現場では、高校生が「肝試し感覚」で現場に侵入し逮捕された事件も起きています。

また、来訪する友人や知人の中には、不安や戸惑いを感じ、人間関係や社会的交流に影響を与えてしまう可能性もあります。さらに、将来的に売却する際、インターネット上の情報が障害となり適正価格での売却が困難になるケースもあるでしょう。

事故物件は、時間の経過とともに事件・事故の印象が薄れ、市場としての評価は次第に回復していきます。なお、告知義務があるのは、賃貸の場合は「死」の発覚から3年間、売買の場合は「時効なし」です。そのため、賃貸では事故から数年が経過し、さらに、その間に居住者がいた場合は、物件の価値が上昇すると考えることが一般的です。

したがって、初回契約時は通常よりも低い家賃が設定されていますが、初回の低家賃が継続されるとは限りません。居住者が問題なく生活できていると判断され、事件から数年経過すれば、家賃が値上がりする可能性も高いでしょう。

家賃の値上がりは少しずつ行われるケースもありますが、3年を経過した月から20%程度の上昇を求められるケースもあります。例えば、初期家賃が10万円だった場合は、12万円まで値上がりするイメージです。極端な例では、事故物件としての割引がなくなり、周辺相場と変わらない家賃を要求される可能性もあるでしょう。

事故物件は、買主が限定されることが最大の懸念点と言えます。不動産市場に出すと相場より価格が安いため一定数興味を持つ人はいるでしょう。しかし、告知事項の内容を聞いて購入をためらう方が多く、売却がスムーズに進まないのが実情です。

通常の不動産売却は、売却までに3カ月~6カ月程度が目安とされていますが、事故物件の場合は長期化する可能性が高いでしょう。不動産が思うように売却できないことは、売主にとって精神的・経済的なダメージは大きくなります。

なお、不動産には、「仲介」と「買取」という2つの売却方法があります。それぞれの特徴は以下の通りです。

| 仲介 | 不動産会社に物件の売却を依頼する 高値売却が目指せる 成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払う |

|---|---|

| 買取 | 不動産会社が直接買い取りする 査定額がつけば即日売却可能 仲介で売却するより売却価格は安くなる |

好立地、築浅、人気エリアなど事故物件であれば、しばらく仲介で売却を進めるのも有効な手段です。しかし、駅から遠い、築年数が古いなど、需要が見込めない物件は、買取を検討するのもおすすめです。事故物件の買取を専門としている業者もあるため、そういった業者に相談するのも有効な選択肢の一つでしょう。

事故物件に住んでいると、近隣住民から根拠のない噂を立てられ居心地が悪くなる可能性があります。また、なるべく事件のことを考えないようにしていても、近隣住民から事件の詳細を聞かされて不眠症になってしまったケースもあります。

社会的影響力のある事件や風評被害が起こる事件では、近隣住民からの心無い言葉や噂に振り回される可能性は否定できません。さらに、事件があった物件以外の部屋も空室が続けば家賃を下げることがあります。

低価格の賃貸物件となれば、無職や生活保護を受けている方など、複雑な背景を持つ方も増えることが予想されます。これに伴い、住民のマナーが悪い、トラブルが起こるなどの可能性も考えられるでしょう。

過去に不吉なことが起きた場所には、当時の悲しみや苦しみといった負の感情が残りやすいと言われています。負のエネルギーが留まっていると、無意識にネガティブな気分になりやすく、運気が下がる可能性があります。

また、事故物件は入居率が悪くなるため、定期的な清掃やメンテナンスが行き届いていない物件も少なくありません。これが、住人の健康や人間関係、運気に悪影響を与えている可能性もあるでしょう。

実際に、事故物件に住んでから原因不明の体調不良になったり、家庭内の問題が起きたりするケースもあります。ただし、これは心理的な影響であり、物理的なものではありません。全ての人が同じ様に影響が出るものではなく、個人差が大きいものであるため、あくまでも参考程度に留めておきましょう。

ここまで、事故物件を「借りる」「購入する」方向けのメリット・デメリットを解説しました。この章では、事故物件のオーナー目線で、事故物件を「販売」「賃貸」する場合のリスクについて考えていきましょう。考えられるリスクは以下の通りです。

それでは順番に見ていきましょう。

所有している物件で事件・事故が起きた場合、物件の市場価値が下がるため、所有者にとっては大きな問題となります。事故物件の値下げに関しては、法律で明確に定義されているものではありません。しかし、多くの人は事故物件に対して心理的・精神的な嫌悪感を抱きます。また、「事故物件=家賃が安い」というイメージが世の中に知れ渡っているため、所有者は自主的に販売価格を下げているのが実情です。

一般的に、事故物件は類似物件に比べて20~50%程度販売価格が低くなる傾向です。この低下率は、事件・事故の内容、時間経過、物件の立地などが影響します。例えば、自然死のように比較的心理的負担が少なく軽微な事故の場合は家賃相場より10%程度の低下で済むケースが多いです。ただし、殺人事件のような重大な事件の場合は大幅な低下を余儀なくされるでしょう。

事故物件を避ける方は多く、長期的に空き家になったり、売却できない期間が長くなったりするリスクは高いでしょう。特に不動産売買では、購入希望者の多くが「長く居住する」という目的を持って物件を探しています。中には、そこで一生暮らしていく方もいるでしょう。賃貸なら引っ越すことができますが、住宅購入後は引っ越しも難しくなくなるため物件選びはより慎重になります。

さらに、将来の「転売」や「賃貸」を考慮すると、事故物件は資産価値が低く、今後の価格上昇もあまり期待できません。そのため、投資用の観点からもリスクが高く、投資家から避けられやすい傾向にあります。

このように事故物件が避けられる理由は多岐にわたり、単なる心理的要因だけでなく、社会的、経済的な側面でも困難になる可能性があります。これらの要因によって、事故物件の売却取引が長期化したり、運用率が低くなったりするリスクがあるでしょう。

事故物件を売却・賃貸する場合は、リフォームが必要です。場合によっては、大掛かりなリフォームが必要になるケースもあります。例えば、室内全体に血痕が飛び散っている場合は、壁や床のクロスの張り替えが必要になるでしょう。リフォームの内容によって費用は異なりますが、内装リフォームの目安は下表の通りです。

| リフォーム内容 | 費用相場 |

|---|---|

| クロスの張り替え | 1,000~2,000円程度/㎡ |

| フローリングの張り替え | 3,000~4,000円程度/㎡ |

| 畳の交換 | 8,000~12,000円程度/畳 |

| トイレリフォーム | 20~30万円程度 |

| 浴室リフォーム | 50~100万円程度 |

事故物件をリフォームする目的は、見た目を整えるためだけではありません。買主の心理的瑕疵を軽減し、物件の価値を回復させるために行う重要な作業です。特に、特殊清掃が必要となる事件・事故の場合は、特殊清掃の専門業者へ依頼して徹底的な清掃、修繕が求められます。特殊清掃では、室内の異臭、痕跡、供養、遺品整理まで対応している業者もありますので、状況に応じて検討しましょう。なお、下表は、特殊清掃にかかる費用の大まかな目安です。

| 間取り | 費用相場 |

|---|---|

| ワンルーム | 3~10万円程度 |

| 1K~1LDK | 10~30万円程度 |

| 2K~2LDK | 15~50万円程度 |

| 3K~3LDK | 30~80万円程度 |

特殊清掃は、状況によって作業内容が変わるため、依頼する前には複数社から見積もりをとって比較検討するのがおすすめです。また、リフォーム業者によっては、事故物件のリフォームを引き受けない業者もいます。したがって、特殊清掃後にリフォーム依頼をする場合は、必ずリフォーム業者に事故物件であることを告知する必要があります。

事故物件は、お祓いが必要になるケースが多いため、費用や手間がかかるのもリスクと言えるでしょう。お祓いにかかる費用相場は、3~10万円と幅があり、死因や範囲によっても異なります。例えば、自然死であれば3万円程度、自殺は5万円、他殺であれば8万円以上の費用がかかります。当然、この費用は所有者負担となります。

なお、お祓いは必ずやらなくてはいけないというわけではありません。あくまで任意ですが、お祓いを行うことによって売主に対しての信頼感にもつながります。また、買主や借主の心情を考慮すると行っていた方が賢明でしょう。

不動産取引では、「瑕疵(かし)」という概念が民法上重要な位置を占めており、以下の4つの瑕疵には告知義務があります。

| 種類 | 瑕疵の内容 |

|---|---|

| 心理的瑕疵 |

自殺や殺人事件 孤独死 火災 忌まわしい事件・事故 |

| 環境的瑕疵 |

騒音・異臭 周辺環境が悪い(反社会勢力の拠点があるなど) 道路の交通量が多い |

| 物理的瑕疵 |

土壌汚染 地盤沈下 雨漏り シロアリ ひび割れ |

| 法的瑕疵 |

建築基準法違反 防災設備の不備 接道義務 土地利用制限 |

事故物件は、心理的瑕疵に該当するため、売主は買主に対して告知する責任があります。なお、告知義務は、事件発生から2~3年間は告知しなくてはなりません。この期間を過ぎた場合でも、買主から直接聞かれた場合は、事件・事故の内容について正直に答えなければなりません。

万が一、告知義務を守らずに不動産を売却したり、賃貸に出したりした場合、損害賠償請求や契約取消になる可能性があります。告知することで物件の価値が低下する可能性は否定できませんが、法的トラブルを避け、公正な取引をするためにも告知することは非常に重要です。

また、事故物件は「1回誰かが住めば告知義務がなくなる」と言われることがありますが、これは単純に「はい」と言えるものではありません。一般的に事故から2~3年間経過し、かつその間に入居者がいた場合は、告知義務が軽減される傾向にあります。

ただし、心理的瑕疵がなくなるわけではありません。したがって、告知義務が消えても入居者には事前に告知した方が良いでしょう。なお、告知義務については、国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に基づいて判断されます。

先にお伝えしたように、事故物件には告知義務があります。そのため、事故物件の売主は必ず購入希望者には説明をしなくてはなりません。万が一、事故物件であることを知りながら告知しなかった場合は、「契約不適合責任」を問われる可能性があります。

契約不適合責任とは、売買契約書に記載されていない瑕疵が発見された場合に、売主が負う責任のことです。事故物件の場合は、心理的瑕疵が該当します。契約の判断を大きく左右する瑕疵については告知義務が発生するため、契約前に口頭で説明し、重要事項説明書に記載する必要があります。

「言わなければバレない」という安易な考えは、後々大きなトラブルになる可能性があるため注意が必要です。事故物件を告知すると売れづらくなるのは事実ですが、告知義務違反に該当すると契約不適合責任を問われるということを覚えておきましょう。

今回は、事故物件の内容やメリット・デメリット、「売却」や「賃貸」に出す際のリスクなどについて解説しました。事故物件はどうしてもデメリットが目立ちますが、相場より安価でリフォーム済みの物件が購入できるなどのメリットもあります。ただし、居住者の精神的・心理的ダメージが大きい、事故物件サイトに公開されてしまう、将来的に売却しにくい、リフォーム費用がかかるなどのデメリットやリスクがあるのも事実です。

また、事故物件には告知義務があり、違反すると損害賠償請求されたり、契約取消になったりする可能性があります。したがって、いくら不利な状況でも告知義務を怠ってはいけません。

事故物件の購入や賃貸を検討する際は、経済的な面だけでなく、様々なリスクを踏まえた上で、ご自身やご家族の価値観、長期的に生活するイメージなどを考慮して慎重に判断することをおすすめします。

なお、事故物件は必ずしも売却できないわけではありません。人気エリアにある物件なら投資用としての価値もあるため、市場価格で売却できるケースもあります。さらに、不動産買取なら時間をかけずに売却することができます。事故物件専用としている買取業者もありますので、売却で困った際は相談してみると良いでしょう。

熊本市不動産売却クイック査定です。

実家を相続したり、両親との同居が決まったりすると、実家の建て替えを検討する方もいるでしょう。しかし、実家を建て替えるためには数百万円から数千万円の費用がかかります。そのため、「実家を建て替えたいけどお金がない」と悩んでいる方が多いのも実情です。

では、実際に実家を建て替えるには、どのくらい費用がかかるのでしょうか。今回は、実家の建て替えにかかる費用の相場や建て替えるお金がない時の対処法、家を建て替えた後に後悔しがちなポイントについて解説します。お金がないと諦めている方でも、本文を読めば何か対処法が見つかるかもしれません。ぜひ最後までお読みいただき、今後の参考にしてください。

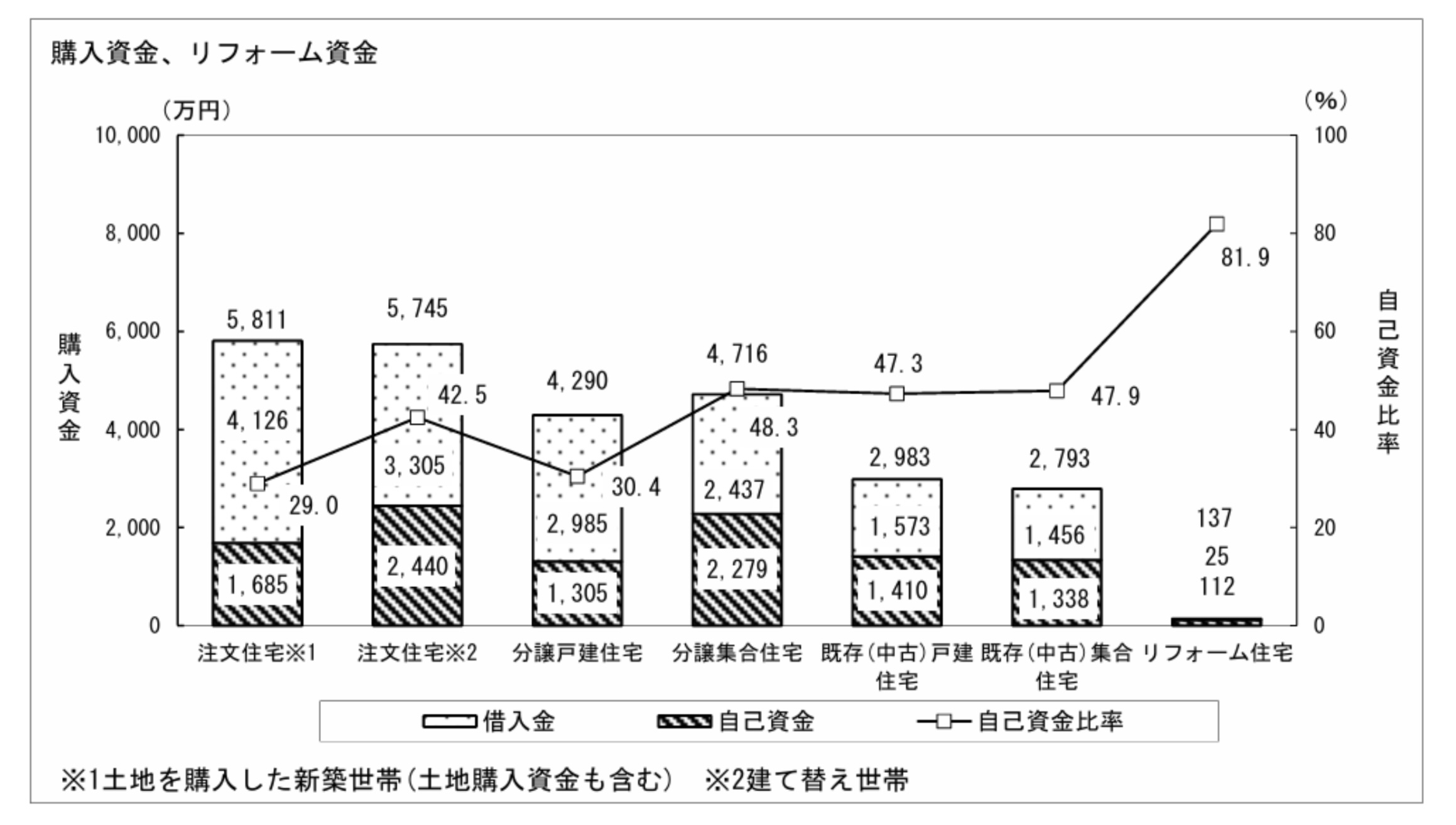

下図は、国土交通省が発表した「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」の結果です。

参照:国土交通省:令和5年度 住宅市場動向調査報告書

図を見ると、建て替えにかかる費用平均は5,745万円となっています。また、新築注文住宅を建築した人の費用平均は5,811万円となっています。土地を購入する分、新築世帯が多少上回っているものの、どちらも5,000万円を優に超える金額であることは間違いありません。これらの結果から、建て替えには十分な資金が必要であることがわかります。次の項目では、建て替え費用が不足している場合の対処法を紹介します。

家を建て替えるお金がないときは、以下の方法を検討しましょう。

項目ごとに詳しく解説していきます。

実家の建て替えや親と同居する場合は、親族から資金提供してもらうことも視野に入れて検討しましょう。ただし、これらは「贈与」にあたるため、通常であれば贈与税がかかります。しかし、住宅取得資金の贈与については一定条件を満たす場合、一定の限度額までは非課税とされています。

したがって、両親や祖父母から資金援助を受ける場合は、住宅取得資金贈与の非課税制度が受けられるため、資金調達だけでなく節税対策にもなります。なお、贈与は父母、祖父母からの贈与に限られているため、兄弟姉妹、子どもからの贈与は対象外になるため注意が必要です。

住宅取得資金贈与について、国税庁は以下のように記載しています。

住宅取得資金贈与は、父母、祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは下表の金額について、贈与税が非課税となります。

| 贈与期間 | 省エネ住宅等 | 左記以外の住宅 |

|---|---|---|

| 令和6年1月1日~令和8年12月31日まで | 1,000万円 | 500万円 |

引用:国税庁 住宅取得資金の贈与を受けた場合

特例を受けるための詳細は、国税庁のウェブサイトからご確認ください。

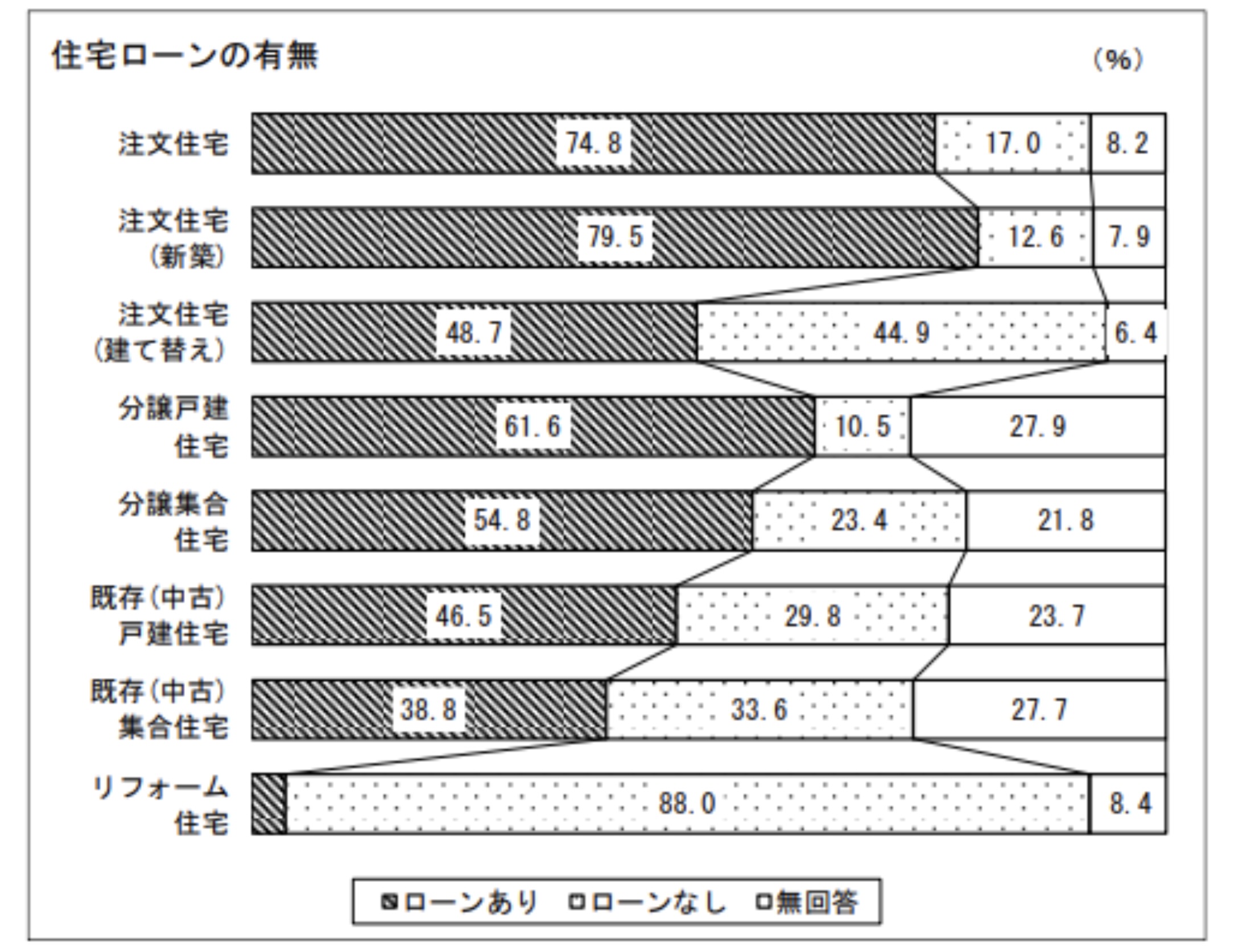

国土交通省が発表した「令和5年度 住宅市場動向調査報告書」によると、注文住宅(建て替え)取得世帯の住宅ローン有無は48.7%となっており、約半数は住宅ローンを利用して建て替えを行っているということがわかります。

参照:国土交通省令和5年度 住宅市場動向調査報告書

近年は、低金利ということもあり借入がしやすくなっており、40歳以上でも比較的住宅ローンが組みやすい傾向です。そのため「まとまった資金がない」と悩んでいる方は、一度住宅ローンの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

また、現居の住宅ローン残債が残っている場合でも、残債と建て替え費用を1本化できる「建て替えローン」という選択肢もあります。ただし、住宅ローンを利用する場合は、年齢、職業、貯蓄などを踏まえた上で、入念な資金計画を立てることが重要です。

国や自治体が実施している補助金・助成金を利用すれば、自己資金を軽減しながらお得に建て替えすることができます。具体的には、以下のような補助金・助成金があります。

それぞれの概要について見ていきましょう。

子育てエコホーム支援事業は、新築やリフォーム時に対象の省エネ工事を行うことで利用できる補助金です。名称に「子育て」とあるため誤解されやすいですが、リフォームは全世帯が対象となっています。ただし、補助対象工事には以下のような条件があります。

| 必須工事 |

開口部の断熱改修 躯体部分の断熱改修 エコ住宅設備の導入 |

|---|---|

| 任意のリフォーム |

子育てしやすい環境へ変更するためのリフォーム 住宅の防災性を向上させるためのリフォーム バリアフリーリフォーム 空気清浄・換気機能がついたエアコンの導入 リフォーム瑕疵保険の加入 |

必須工事を3つ全て実施で上限60万円/戸、必須リフォームを2つ以上実施で上限40万円/戸の補助金を受け取ることができます。詳しくは、子育てエコホーム支援事業をご確認ください。

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、既存住宅の性能向上や適切なメンテナンスを支援する事業です。既存の戸建て住宅、賃貸を含む共同住宅が対象で、事務所や店舗などは対象外となります。主に以下のような工事が補助対象です。

上記に該当する工事をする場合、補助限度額は80万円/1戸、認定長期優良型住宅で160万円/1戸です。三世代同居リフォームは、子育て・若者世帯または中古リフォームの場合は、上限がそれぞれ130万円/戸、210万円/戸まで引き上げられます。詳しくは、長期優良住宅化リフォーム推進事業をご確認ください。

解体費用助成金は、自治体から給付される補助金です。条件を満たすことで解体費用の1/5から1/2程度の補助金が受け取れます。ただし、自治体によって補助金の内容が異なります。利用を検討している方は、お住いの地域のウェブサイトから解体費用助成金について調べてみましょう。

ブロック塀の解体撤去の補助金制度では、「倒壊の危険性があるブロック塀を撤去し、地域の安全を守ること」を目的としています。支給額は自治体によって異なりますが、一般的な相場は撤去費用の1/4~1/2かつ上限額は5~15万円です。実家の建て替えで解体工事が必要だとお考えの方は、管轄する自治体の建築指導課窓口に相談しましょう。

老朽危険家屋解体工事補助金とは、老朽化によって倒壊の危険性がある家屋の解体を促進するための補助金制度です。近年日本では、高齢化や人口減少による空き家の増加が社会問題となっています。老朽化した空き家を放置すると、地域の景観が損なわれる、倒壊などによる危険性、火災、通行人への被害など様々な悪影響が考えられます。

そこで、こうした補助金を実施し老朽化した家屋の解体を促すことで、自治体全体のメリットにもつながります。老朽危険家屋解体工事補助金の上限は100万円ですが、自治体によって補助額は異なります。一般的に解体工事費用の何割、または自治体によって上限額が決まっているため管轄の自治体制度を確認しましょう。

木造住宅の耐震建て替え補助金は、木造住宅の耐震性を向上し、地震に強い安全安心な家づくりを推進するための事業です。補助制度は自治体によって大きく異なりますが、主に耐震診断補助、耐震改修設計補助、耐震改修工事補助、木造住宅耐震建て替え事業などがあります。

例えば、木造住宅耐震建て替え事業では、耐震診断を実施後、耐震の建て替えの必要があると判断された方で耐震建て替えを行う場合、既存住宅の解体及び建て替えに要した費用の4/5以内(上限100万円)の補助を受けることができます。補助限度額や対象条件等は自治体によって大きく異なるため、気になる方が管轄の自治体で確認しましょう。

建て替え時は、建物を壊す解体工事をする必要があるため、解体費用がかかります。しかし、住宅の一部をリフォームするのであれば、建て替えより費用を抑えることができます。例えば、汚れや経年劣化が目立ちやすいキッチン、トイレ、浴室などの水まわりは、リフォームするだけで見た目も使い勝手も大きく向上します。

リフォーム費用は、キッチン70~100万円、トイレ20~50万円、浴室50~150万円が相場です。なお、リフォームは1カ所だけ行うよりも、数カ所まとめてリフォームする方が費用は安くなる傾向です。なるべく費用を抑えながら住心地をアップさせたい方は、リフォーム会社に相談してみると良いでしょう。

一般的な住宅より建築コストを抑えた家を「ローコスト住宅」と呼びます。1,000万円台から建築できる商品もあり、坪単価で言うと30~50万円くらいがローコスト住宅の相場です。ローコスト住宅は、建築資材や設備を大量に仕入れることでコストダウンを図っているため、一般的な注文住宅に比べて費用を大きく抑えることができます。

すなわち、経済的な不安を減らしながら建て替えしたいという方に最適な方法です。ただし、どの部分をコストカットしているのか不明瞭な会社も存在するため、建築会社選びは慎重に行いましょう。

家を相続したけれど活用方法に困っている方や実家が空き家になっている方は、建て替えせずに賃貸として貸し出すという選択肢もあります。貸し出しできれば家賃収入を得られるため、住宅ローンの返済に充てたり、貯蓄したりすることができます。ただし、実家が老朽化している場合や立地条件が悪い場合は、借主が見つからない可能性が高いです。

借主が見つからなければ、空き家の維持費を払い続けることになるため、むしろコストがかかる可能性もあります。賃貸経営は想像以上に難しく、他にも入居者トラブルや家賃滞納、住宅設備のメンテナンスなども想定しておかなければなりません。賃貸として貸し出すのは難易度の高い方法とも言えるため、「家賃収入が得られる」というだけで判断するのは避けましょう。

「相続した実家の活用方法に悩んでいる」「建て替え費用が工面できない」という方は、売却することも検討しましょう。実家を売却すればまとまった資金が手に入るため、新居購入費用に充てたり、賃貸物件へ入居したりすることができます。なお、不動産売却には「仲介」と「買取」という2つの売却方法があり、違いは以下の通りです。

仲介は、不動産仲介業者が買主を見つけて売却する方法です。買い取りに比べて高値で売却できるというメリットがありますが、売却できるまでに時間がかかるというデメリットがあります。また、買主が見つかったら成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。

一方、買取は、不動産会社に直接買い取りをしてもらう売却方法です。査定額に納得できれば、最短1日で売却することも可能。また、老朽化した空き家でも査定額が付けば、必ず買い取りしてもらうことができます。売却に時間がかからず、即現金化できるのは大きなメリットと言えるでしょう。

ただし、仲介に比べて買取価格は安くなる傾向です。したがって、高値売却を希望する方は仲介、時間をかけずに売却したい方は買取が向いているでしょう。

家を建て替えたあとに後悔しないよう、経験者の意見を参考に、建て替え後に起こる失敗や後悔をあらかじめ把握しておくことが大切です。ここでは、家の建て替えで後悔しがちな以下の3つのケースについて解説します。

それぞれの解決策についてもお伝えしますので、今後の参考にしてください。

家を建て替えるということは、一定期間仮住まいが必要ということです。建て替えにかかる期間は6カ月~約1年が一つの目安ですが、天候や工事の進み具合によっては完成が遅れることも少なくありません。

仮住まい中に部屋を借りる場合、初期費用として敷金・礼金、前家賃、仲介手数料、火災保険、鍵交換費用などがかかります。例として、家賃10万円の部屋を借りた場合の初期費用のシミュレーションを見ていきましょう。

| 内訳 | 費用相場 |

|---|---|

| 敷金 | 0~20万円 |

| 礼金 | 0~20万円 |

| 前家賃 | 10万円 |

| 仲介手数料 | 0~11万円 |

| 火災保険料 | 2万円 |

| 鍵交換費用 | 1万円 |

| 総額 | 13~64万円 |

上記の場合では、最大64万円の初期費用がかかることがわかりました。これに加えて、引越し費用がかかることも忘れてはいけません。引越し費用は、時期や荷物量、距離などによって変動しますが、3人以上の家族の引っ越しの場合7~15万円程度が目安となります。

このように、建て替え工事期間中の仮住まいは想像している以上に費用がかかります。工期が伸びればその分想定外の出費が増えるため「こんなはずじゃなかった」と後悔する方が多いのも実情です。建て替え期間が伸びてトラブルになったというケースもあるため、工期が遅延した場合の対応について施工会社としっかり話し合っておくことをおすすめします。

建て替えを検討している人の中には、実はリフォームだけでも十分という方もいます。そのため、以下に該当する場合はリフォームを検討してみましょう。

建て替えをする一番のメリットは、住宅性能や快適性がアップすることです。築年数50年を経過する住宅のほとんどは、旧建築基準に基づいて建築されているため、耐震性が現在の基準を満たしていません。リフォームで耐震工事することも可能ですが、耐震性が著しく低い場合は建て替えを検討しましょう。

一方、築年数30年未満であれば、リフォームだけで十分というケースもあります。リフォームが部分的であれば引越する必要もないため諸経費がかかりません。また、リフォームなら工事費用も大幅に抑えることができるため、受け継ぐほど長期的に住む予定がなければ建て替えをするメリットは少ないと考えられます。

また、リフォームであれば愛着のある実家を残すこともできます。暮らしに何を望むのか、今後実家とどのように付き合っていくのか、まずは家族でしっかり話し合ってみましょう。

実際に建て替えを行った人の中には、「工務店に依頼したが下請けに丸投げで、要望が全く反映されていなかった」と思い通りの建て替えが出来ずに後悔しているケースがあります。

建て替えは、言い換えれば「家族の命を守る家づくり」。

高い費用と労力をかけて行うのであれば、満足できる建て替えをしたいものです。しかし、工務店は全国に17万社以上あると言われているため、工務店選びで迷ってしまう方もいるでしょう。そんなときは、以下のポイントを参考にしてください。

自分たちにあった工務店を見つけて満足度の高い建て替えを目指しましょう。順番に解説します。

全国展開するハウスメーカーとは異なり、工務店は地域密着型の場合が多いです。そのため、対応エリアが限られていることがあります。気になる工務店が見つかったら、まずは施工エリアを確認してみましょう。

工務店を選ぶときは、経営状況を確認しておくことが大切です。実際に、建築中に工務店が倒産してしまったという事例もあります。工務店が倒産してしまうと、工事がストップしたり、アフターメンテナンス等が受けられなかったりする可能性があるため注意が必要です。

工務店の経営状況は、ホームページ上を確認してみるのがおすすめです。年間の施工棟数や最新施工実績、口コミなどから工務店の安定性をチェックしましょう。

工務店は、それぞれ得意分野が異なります。例えば、デザイン性を重視している、住宅性能を重視している、コストパフォーマンに優れているなど、工務店ごとに特徴があります。気になる工務店があればホームページをチェックして特徴をよく理解しておきましょう。また、建て替えで「何を重視するのか」家族で話し合っておくと、工務店選びがよりスムーズになります。

工務店を決めるときは自社施工であるか確認しましょう。自社施工とは、自社大工や自社の職人が直接工事をすることです。工務店の中には、契約後の施工業者を全て下請け業者へ依頼するところがあります。下請け業者に任せると、コミュニケーションが円滑に進まず、施主の要望が通らない、不具合の対応に時間がかかる、希望する日程で施工できないなどのデメリットがあります。小さな不満が積み重なると、いずれ不信感に繋がる恐れもあるため、できるだけ自社施工の工務店を選ぶことをおすすめします。

家の建て替えは、設計力の高さや提案力も重要になります。特に、土地が特殊な形だったり、建築基準法で制限が設けられていたりする地域では専門的な知識も必要です。施主の希望に寄り添いながらどこまで叶えてくれるか、実現できない要望に対しての説明や代替案を提案してくれるかなどを確認しておきましょう。

技術力を見極めるのはなかなか難しいですが、工務店を決める前に完成見学会や施工現場見学会などに参加するのがおすすめです。なお、モデルハウスはクオリティの高い素材や設備、住宅性能を導入しているため、あまり現実的ではありません。そのため、実際に工務店で建てた人のリアルな家を見学することで、技術力や雰囲気がよりイメージしやすくなるでしょう。

家づくりの道のりは長く、建てて終わりではありません。中には、「担当者の人柄で工務店を決める」という人もいるくらい担当者との相性は重要です。

請負契約や設計の打ち合わせ、入居後のアフターメンテナンス、リフォーム相談など、担当者とは何度も打ち合わせを行い、今後の人生においても長い付き合いになります。だからこそ、気軽に相談ができるか、レスポンスは良いか、知識はあるか、親身になって対応してくれそうか、などに注目して慎重に工務店を選ぶことが大切なのです。

今回は、実家を建て替えたいけどお金がない場合の対処法などについて解説しました。

建て替えにかかる費用平均は5,745万円であり、十分な資金が必要ということがわかりました。しかし、建て替えをしている人の約半数は住宅ローンを利用していて、近年は40歳以上の方でも住宅ローンの借り入れがしやすくなっています。また、現居の住宅ローンが残っていても建て替えローンを利用すれば、現居の住宅ローンと建て替え費用を1本化することも可能です。ただし、住宅ローンの利用は家計の経済状況を慎重に判断し、返済が家計を圧迫しすぎないよう注意が必要です。

建て替え費用で困っている方は、親族から援助を受ける、補助金・助成金を活用する、賃貸として貸す、売却するなどの方法もあります。また、建て替えが必要と思っていても、実はリフォームで十分な場合もあります。建て替え後に後悔することがないよう、まずは家族で話し合いを行い、生活の中で不便を感じることを書き出してみましょう。そうすると、日々の悩みが可視化され、自分たちに必要な工事が明確になるかもしれません。

工務店とは今後の人生で長い付き合いになります。満足度の高い建て替えを行うためには、気軽に相談できて、信頼できる担当者や工務店を選ぶことが成功の秘訣とも言えるでしょう。

熊本市不動産売却クイック査定です。

日本は超高齢化社会に突入しているため、相続したものの活用できない土地や、空家の増加が日本各地で社会問題となっています。活用していない土地を持ち続けていると、税金の支払いや管理の手間が大きな負担となります。そのため、人によっては土地を所有していることがデメリットとなるでしょう。土地所有者の中には、「誰かに無償で引き取ってほしい」と思っている方が多いのも実情です。こうした不要な土地の活用方法に悩んでいる方にとって「無償譲渡」は一つの解決策と言えます。

そこで今回の記事では、いらない土地を無償譲渡する方法や無償譲渡するメリット・デメリット、税金の種類などについて解説します。この記事を読めば、いらない土地の対処方法や注意点がわかります。ぜひ最後までお読みいただき、今後の参考にしてください。

活用しない土地を持ち続けていても、管理の手間が増える、経済的な負担が増えるなど、あまりメリットは多くありません。したがって、所有者が「いらない」と感じている不要な土地であれば、誰かに譲ってしまうのが得策です。ここでは、無償譲渡した方が良い土地の特徴を3つお伝えします。

上記の土地は無償譲渡が適していますが、貰い手も限られるため注意が必要です。では、それぞれの特徴を見ていきましょう。

所有者が今後も活用しない土地であれば、無償譲渡を検討しましょう。前述したように、活用していない土地は、所有しているだけで管理の手間や経済的な負担がかかります。今は良くても、高齢になると土地や空家を管理するのも一苦労でしょう。経済的な負担も大きいため、生活を圧迫する可能性も考えられます。

一方、所有者にとっては「活用していない土地」でも、住宅地として活用できるような土地であれば需要があるかもしれません。これまでに不動産会社や専門家に相談したことがなければ、一度相談してみることをおすすめします。

立地条件が悪い土地も、無償譲渡の対象になりやすいと言えます。例えば、地方の山林、アクセスが悪く車がないと生活できない土地、限界集落にある土地などが挙げられます。これらの土地は、管理をする手間や現地までの交通費と時間がかかります。居住地としても適さないため、無償譲渡を検討するのも一つの有効な手段です。

しかし、近年のキャンプブームによって山林を開拓してキャンプ場したり、自給自足生活を動画配信したりする人や企業も増えています。そのような趣味や仕事を持つ一部の人からすれば「魅力的な土地」とも言えるため、一概に売却できないとも言い切れません。

空家を放置していると、倒壊、外壁落下、害虫被害、景観の悪化、悪臭、不法投棄など様々なリスクがあります。相続した実家の管理できずに放置している所有者は多く、これが近年の空家増加の一つの要因と考えられます。万が一、放置空き家から火災が起きれば、近隣トラブルの原因になるだけでなく、被害者への謝罪や出費、社会的信用ダメージを負うなどの可能性も考えられます。

このように、空き家を長期間に放置することは大変危険であるため、無償譲渡する、空き家バンクへ登録する、売却するなど何らかの対策が必要でしょう。いらない土地の処分や無償譲渡する方法については、次の項目で詳しく解説します。

ここでは、いらない土地を無償譲渡する具体的な方法を確認していきましょう。無償譲渡するためには、以下の6つの方法があります。

それぞれ詳しく解説していきますので、ご自身の状況と照らし合わせながら最適な方法を見つけてください。

親が亡くなり実家を相続するケースも少なくありません。しかし、財産は必ず引き継がなくていけないわけではなく、相続放棄という選択肢もあります。相続放棄すれば、いらない土地を所有することを避けられます。ただし、相続放棄は全ての財産を放棄しなくてはなりません。「土地だけ放棄」ということはできませんので、慎重な判断が必要です。

また、相続人が複数いる場合は、1人が相続放棄すると残された相続人の相続持分が増えます。プラスの財産であれば揉めるケースは少ないですが、負債が多い場合に相続放棄するとトラブルに発展する可能性が高いです。複数相続人がいる場合は他の相続人への影響が出るため、なるべく相続人同士で事前に話し合っておくことをおすすめします。

いらない土地を国に返還することを「相続土地国庫帰属制度」といいます。この制度を利用すれば、相続や遺贈によって取得した土地を国が引き取ってくれる可能性があります。ただし、国は全ての土地を引き取ってくれるわけではありません。以下に該当する場合は、引き取ってもらえない可能性が高いため注意しましょう。

上記のどれかに1つにでも当てはまると、申請することはできません。詳しくは、法務省「相続土地国庫帰属制度」の概要をご確認ください。

出典:法務省 相続土地国庫帰属制度の概要

上記のどれかに1つにでも当てはまると、承認を受けることはできません。詳しくは、法務省「相続土地国庫帰属制度」の概要をご確認ください。

出典:法務省 相続土地国庫帰属制度の概要

先述した通り、空家が建っている土地は、「相続土地国庫帰属制度」を利用することができません。そのため、空き家バンクへ登録するのがおすすめです。空き家バンクは、自治体が運営するマッチングサイトで、空家を売りたい・貸したい人が登録を行います。空き家バンクを通じて住みたい人が見つかれば、空家を貸すか売却することができます。

ただし、全ての自治体で空き家バンクを運営しているわけではありません。空き家バンクの利用を検討している方は、空家を管轄する市区町村の窓口で事前に確認しておきましょう。また、空家を売買する場合は、民間の不動産会社が介入するため、不動産会社へ支払う手数料が発生します。

空き家の不動産取引は、業務の負担に応じて収益性が低いことが以前から問題視されていました。そのため「空家を売却をしたいけど不動産会社に相手にしてもらえない」「契約がスムーズに進まない」といったトラブルも少なくありません。

また、空き家は不動産市場で流通しづらく、これが空家増加の一つの要因とも考えられています。この背景を受けて、国土交通省は不動産市場で流通しづらい空き家・空き地の流通を促すべく、2024年7月1日「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」を実施。

具体的には、売買の仲介(媒介)取引において、物件価格800万円以下を対象に売主・買主双方から最大33万円(税込)の報酬が受け取れるようになりました。今回の制度拡充によって、これまで空家取引を敬遠していた不動産業者の参入が増え、空き家の不動産市場への流通量増加が期待されています。

空き家バンクの他にも、土地や空家を売買できるサイトがあります。ここでは、低価格で不動産売買ができるサイトを紹介します。

| サイト名 | 特徴 |

|---|---|

家いちば |

土地売買実績が豊富 売主と買主が直接コミュニケーションを取れる 信頼関係を築いて安心して取引を行いたい方に最適 |

みんなの0円物件 |

無償で物件取引ができる 売主は譲渡後の責任を負わないという契約が可能 |

空き家のURI・KAI |

どんな物件でも掲載できる 専用のトークルームで売主と買主が匿名で商談できる マッチング後は宅建士と司法書士がお引渡しまでをサポート |

空き家ゲートウェイ |

掲載料・仲介手数料が無料 売主が購入希望者を決められる 全国の物件情報が掲載可能 |

空き家バイバイ |

専門スタッフのサポートで個人間取引が気軽にできる 完全成果報酬型なので安心 |

それぞれの特徴から、あなたに最適なサイトがあるか確認してみましょう。

ここまで様々な方法をお伝えしましたが、「なるべく労力をかけず、すぐに土地や空家を手放したい」という方は、買取業者へ売却するのがおすすめです。買取業者に依頼すれば、無償ではなく売却金が得られる可能性があります。先にお伝えした「売買サイト」も有効な取引ですが、買主が見つかるまでに時間がかかる場合があります。買取業者なら、最短1日で売却できます。

さらに、買取業者は不動産のプロであるため、売却後に何かあった場合でも売主が責任を問われることはありません。これを、「契約不適合責任の免責」といいます。個人間の取引の場合、売却した土地や空家に売買契約書に記載のない不具合が見つかれば、売主は契約不適合責任に問われ、自費で対応しなくてはなりません。場合によっては、大きな出費となることもあるでしょう。したがって、買取業者へ依頼することで契約不適合責任が免責されることは、売主にとって大きなメリットになると言えます。

いらない土地を引き取ってもらうのは、そう簡単ではありません。とくに地方の山間部などは需要が少なく、引き取り手を探すのはなかなか大変でしょう。そんなときは、隣家の方へ相談してみるのもおすすめです。隣家であれば、駐車場として利用したり、家を増築したり、土地を譲り受けるメリットがあります。

まずは隣家の人の意向を伺いつつ、「タダで引き取ってもらえませんか」と伝えてみましょう。意外と喜んで引き取ってくれるかもしれません。ただし、この方法は隣家の方と良好な関係が築けていないと難しいです。これまで隣家と関わりなく過ごしてきたという方は、他の方法を検討してみましょう。

所有者にとっては「いらない土地」ですが、土地をもらう側にはメリットがあります。では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。いらない土地をもらうメリットには、次のようなことが挙げられます

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

一般的に、土地を購入するためには数百万~数千万円の費用が必要です。それが無償で取得できるというのは、非常に大きなメリットといえます。地方へ移住を検討している方は、空き家や土地が無償で手に入れば移住のハードルは大きく下がります。また、土地や空家を購入するための自己資金は、リフォームや建築費用に充てることできるため、予算を抑えながら理想の住まいが実現しやすくなるでしょう。

自治体によっては、空き家のリフォーム補助金や解体費用の補助金を受け取れる可能性があります。例えば、千葉県茂原市では、空き家バンクを利用して空き家を購入した場合、空き家のリフォーム費用最大50万円を上限として助成しています。ただし、補助金を受けるためには要件があります。詳しくは以下の茂原市ウェブサイトをご確認ください

参考:茂原市ウェブサイト「空き家バンクを利用した売買を行われる方にリフォーム補助金を交付します。(令和6年度分)」

また、神奈川県横須賀市では、横須賀市内にある空き家で補助対象要件を満たす場合は、空き家の解体費用上限35万円まで助成しています。詳しくは以下の横須賀市ウェブサイトをご確認ください。

参考:横須賀市ウェブサイト「空き家に対する解体助成金制度」

このように、東京や神奈川などの首都圏でも、解体費用の助成や空き家活用を促進している自治体も少なくありません。補助金制度をうまく活用することで、自己資金を節約することができます。気に入った土地が見つかったら、その地域の自治体が実施している補助金制度について調べてみましょう。

無償で取得した土地や空き家を活用して、民泊やゲストハウスを経営すれば収益化することも可能です。近年はコロナ禍明けのインバウンドで、外国からの観光客が増加しています。利便性が良い、周辺に有名な観光スポットがある、趣のある古民家などは集客が望めるかもしれません。

しかし、民泊の黒字化経営を続けるためには、経験や知識、才能が必要不可欠です。そのため、空き家が無償で手に入ったからといって、未経験者が安易に民泊経営をはじめるのは注意が必要です。

前項では、いらない土地や家をもらうメリットを紹介しました。しかし、「タダでもらえる」という理由だけで安易に土地や家を所有すると、思わぬ落とし穴があるかもしれません。土地や家を無償でもらうには、以下のようなデメリットもあります。

具体的な内容について解説します。土地や空き家の無償譲渡を検討している方は、デメリットについてもしっかり把握しておきましょう。

一般的な不動産取引では、売主と買主を不動産会社が仲介します。そのため、仲介手数料が発生しますが、契約書の作成や登記手続きは不動産業者が行います。契約完了まで、宅建士や司法書士など専門家のサポートを受けることもできるため、安心して不動産取引が行えるでしょう。

しかし、無償譲渡で土地や空き家を譲り受ける場合は、個人間取引が一般的です。契約書の作成や登記手続きを自分たちで行わなければならないため、仕事や家事の合間に時間を取るのはなかなか大変でしょう。手続きが苦手な方にとっては、大きなストレスになることも考えられます。無償譲渡を受ける際は、これらの苦労や手間を考慮しても、無償譲渡を受けるメリットがあるのか慎重に検討することが大切です。

本文中でもお伝えしていますが、土地や空き家を所有していると、固定資産税や都市計画税などの税金が発生します。さらに、無償譲渡の場合は、以下の税金が発生する可能性があるため注意が必要です。

後悔の少ない選択をするためにも、税金についてしっかり理解しておきましょう。では、それぞれどのような税金なのか解説します。

贈与税とは、個人間の贈与に対して課せられる税金です。無償譲渡は法律では「贈与」にあたるため、受け取った側に贈与税が発生する可能性があります。具体的には、1年間に無償譲渡された財産の合計が110万円以上の場合に贈与税が発生します。なお、贈与税の税率と控除額は以下の通りです。

| 課税額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 200万円 | 10% | – |

| 300万円 | 15% | 10万円 |

| 400万円 | 20% | 25万円 |

| 600万円 | 30% | 65万円 |

| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |

例えば、本来600万円の価値がある土地を著しく安い価格で譲り受けた場合、「みなし贈与」として贈与税がかかる可能性が高いです。この場合、贈与税は以下のようになります。

600万円×30%-65万円=115万円

「タタで土地がもらえた」と思っていたのに、あとから数十万円の税金の支払いがわかると「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまうかもしれません。したがって、無償譲渡を受けると贈与税が発生する可能性があることを覚えておきましょう。

不動産取得税とは、土地や空き家(戸建て)などの不動産を取得した全ての人に課せられる地方税で、土地と建物それぞれに課税されます。なお、毎年課せられる固定資産税とは異なり、取得した際に1度だけ課税される税金です。無償譲渡で土地や空き家を譲り受けた場合でも、不動産取得税は発生するため覚えておきましょう。不動産取得税は、以下の計算式で求められます。

税額=固定資産税評価額×4%

不動産を取得してから約6ヶ月~1年半くらいの間に都税事務所から納税通知書が届きます。納税通知書に記載されている納期限までに必ず納付しましょう。一方で、取得した不動産価格が以下の免税点に該当する場合は、不動産取得税は課税されません。

| 土地 | 10万円以下 | |

| 家屋 | 新築、増築、改築 | 23万円以下 |

| その他(売買等) | 12万円以下 | |

不動産を取得しても、価格が低ければ免税対象となるケースもあります。ただし、免税された土地と隣接する土地を1年以内に取得すると、1つの土地として改めて価格評価をします。価格が免税点を超えると、課税対象となるため注意しましょう。また、取得した建物と一構になる建物を1年以内に取得した場合も同様です。

空き家を譲り受けた場合は、不動産の所有者を移転する「所有権移転登記」という手続きが必要になります。所有権移転登記は管轄の法務局で申請を行いますが、申請時に登録免許税という税金がかかります。なお、登録免許税は以下の計算式で求められます。

税額=固定資産税評価額(課税標準額)×2%

先にお伝えした不動産取得税と同様に、登録免許税も「固定資産評価額」を元に算出されます。固定資産税評価額は、固定資産評価証明書を市区町村の窓口で取得することで確認できます。ただし、所有者または、所有者と同居の親族以外の方が固定資産評価証明書を取得する場合は委任状が必要です。無償譲渡を受ける前に、「どれくらいの税金がかかるのか把握したい」という方は、固定資産税評価額を確認しておくとよいでしょう。

土地は、不動産登記法で決められた23種類の「地目」で分類されています。その中でも住宅が建築できるのは、宅地、山林、原野、農地、雑種地のみです。無償譲渡された土地が、上記に該当しない場合は建物が建築できない可能性があります。

また、「今空き家が建っているから、建て替えできる」という判断は要注意。無償譲渡される土地の中には、再建築不可物件といって建物の建て替えができない土地も多くあるのです。再建築不可物件は、建築基準法で定められた接道義務を満たしていないため、建物を建て替えることができません。せっかく新居を建築する予定で譲り受けた土地でも、建物を建てられなければ「いらない土地」になってしまいます。したがって、土地に建物を建築する予定の方は、「地目」と「再建築不可物件ではないか」必ず確認しましょう。

今回は、いらない土地を譲渡する方法や、無償譲渡のメリット・デメリットなどについてお伝えしました。本文中でもお伝えしましたが、いらない土地を所有していると、管理の手間や経済的な負担は避けられません。したがって、活用していない、立地条件が悪い、管理を放置している空家等は、無償譲渡を前向きに検討しましょう。ただし、全ての土地を無償譲渡できるわけではありません。無償譲渡できる土地には条件があるため、あらかじめ自治体窓口か専門家に相談しましょう。

また、所有者にとっては「いらない土地」でも、その土地を欲しいと思う人がいるかもしれません。土地が無償でもらえることは、土地を必要としている人にとっては大きなメリットです。さらに、自治体によってはリフォーム助成金や空家の解体費用の補助金が受け取れる可能性もあります。ただし、無償譲渡を受ける側は、手続きの手間がかかる、税金などの費用が発生する、建物を建築できない場合があるなどのデメリットがあることも忘れてはいけません。

なるべく手間をかけずに手放したいという方は、買取業者へ依頼するのも有効な選択肢です。「いらない」と思っていた土地や空き家が売却できれば、まとまった現金が手に入る可能性もあります。今回紹介した「いらない土地を譲渡する方法」を参考にしながら、ぜひご自身に最適な方法を見つけてください。

熊本市不動産売却クイック査定です。

実家を相続したものの、「やってはいけないことってあるの?」「何から始めれば良いのかわからない」と悩む人も少なくありません。相続は人生で何度も経験するものではないため、無理もないでしょう。しかし、間違った相続を行うとトラブルに発展するリスク高くなるため注意が必要です。

この記事では、実家の相続でやってはいけないことや実家の活用方法、相続した実家に住むときの注意点など、相続に関することを詳しく解説します。実家の相続を巡る問題は、早めに解決することが重要です。やってはいけないことは何なのか、問題点がどこにあるのか、ひとつずつ確認して今後の対処法を考えておきましょう。

実家の相続でやってはいけないことは、以下の5つです。

では、なぜ「やってはいけない」のか、それぞれ項目ごとに解説していきます。

共有名義とは、1つの不動産を複数人が共同で所有することをいいます。例えば、兄弟で土地を2分割して、共有名義にした場合を例として考えてみましょう。相続するときは、兄が管理することで意見はまとまっていました。

しかし、家の老朽化によって管理に手間がかかるようになります。さらに、固定資産税などの維持費もかかるため、兄は「売却したい」と考えはじめます。しかし、弟が「思い出の詰まった家を売却したくない」と言って、兄弟の意見が分かれれば家を売却することはできません。

このように、共有名義は「共有者全員の同意」がないと売却したり、貸し出ししたりすることはできません。相続した実家の活用方法について、共有者同士の意見が合わず揉め事に発展するのはよくある相続トラブルです。したがって、安易な判断は避け単独名義にするのか、共有名義にするのかよく話し合うことが重要です。

令和6年4月より、相続登記が義務化されました。これは、所有者が亡くなったあとに相続登記されない「所有者不明土地」が全国で増加していることが一つの要因です。相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

もし、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。したがって、不動産を相続したら早めに登記申請を行いましょう。詳しくは、東京法務局の下記Webサイトをご確認ください。

東京法務局 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~

相続は、予期せぬタイミングで問題に直面することもあります。また、相続に備えて実家の活用方法を話し合っている人が少ないというのも実情です。しかし、活用方法を考えておかなければ、「とりあえず相続」してそのまま空き家になってしまうケースも少なくありません。

空き家を所有すると、メンテナンスが必要なだけでなく、固定資産税などの税金がかかります。さらに、空き家を放置すれば、倒壊、外壁落下、害虫被害、悪臭など様々なリスクが考えられます。そのため、実家を相続する場合は、活用方法を具体的に決めておくことが非常に重要です。

前述したように、老朽化した空き家を放置すると様々なリスクがあります。それらのリスクを懸念して、「解体して更地にしよう」と考える方もいるかもしれません。しかし、無計画に空き家を解体するのは要注意。なぜなら、住宅用地には固定資産税の軽減措置が適用されているからです。

固定資産税の軽減措置では、住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額する他、200㎡以下の部分に対する課税標準は6分の1に減額することとされています。すなわち、実家を壊して更地にしてしまうと毎年支払う固定資産税が6倍に上がってしまう可能性があるのです。また、解体するには高額な費用がかかります。下表では、30坪の家を解体するには、どれくらいの費用がかかるのか構造別にまとめました。

| 構造 | 坪単価 | 30坪の家 |

|---|---|---|

| 木造 | 3~5万円/坪 | 90~150万円 |

| 鉄筋造 | 5~7万円/坪 | 150~210万円 |

| 鉄筋コンクリート造 | 6~8万円/坪 | 180~240万円 |

空き家を放置するのも危険ですが、無計画に解体するのもリスクが伴います。したがって解体する前に、不動産会社や専門家に相談することをおすすめします。

「相続税」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。被相続人(亡くなった人)から不動産や現金などの財産を相続する場合、相続税という税金を納めなくてはいけません。しかし、相続税が高額だと相続した不動産を売却しなければ相続税が支払えないというケースもあるでしょう。

そのため、一定の要件を満たす宅地はついては、相続する土地の評価額を最大8割減額することができます。これを、「小規模宅地等の特例」といいます。この小規模宅地等の特例を受けるために、「相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から数えて10ヶ月以内)まで、その家に住み保有し続けること」という要件があります。

したがって、10ヶ月未満で実家を売却してしまうと、小規模宅地等の特例が適用できなくなる可能性があります。相続税の減税割合によっては、10ヶ月を経過してから売却した方が良いケースもあるため注意しましょう。

相続した実家には、以下のような活用方法があります。

順番に見ていきましょう。

実家に住むのは、最も手間がかからない活用方法です。これまで賃貸で生活していた人は、実家に住むことで家賃を払う必要がなくなります。また、自分で住めば、固定資産税の軽減措置を引き続き受けられることもメリットと言えるでしょう。

ただし、実家以外に財産がなく相続人が複数いるときは、公平な遺産分割が難しくなります。相続人同士で折り合いがつかなければ、他の相続人に代償金を支払う必要もあるでしょう。

実家を貸家にするのもおすすめです。老朽化や汚れが目立つ場所は、リフォームや修繕しておくと借主が見つかりやすくなります。また、実家を事業用として貸し出すのも良いでしょう。近年は、古民家を利用したカフェや宿泊施設、福祉施設などが増えています。

事業用として貸し出しすれば、建物の修繕や改修工事は事業者が行ってくれるケースが多いです。空き家のまま放置しておくよりも、賃貸収入が得られる、家の劣化が進みにくいなど、メリットも多いでしょう。

ただし、事業者が撤去したあとは、次の借手が見つかりにくくなるというデメリットがあります。遠方に住んでいて自分で住めない、空き家の活用方法がわからないという方は、貸し出すことも検討してみましょう。

広い土地や利便性の良い場所にある実家は、解体して土地として貸す方法もあります。特に、商業施設や学校、会社、アパートやマンションが建ち並ぶ地域では、駐車場としての需要が高いです。そのため、有効活用できそうな地域であれば、更地にして貸し出すことを検討してみましょう。

ただし、需要の低い地域では、無計画に解体すると税金が高くなる、借手が見つからないなどの可能性があります。解体する際は、専門家の意見を参考にして需要がある地域なのか見極めることが重要です。

相続した実家に住むのはメリットが多い一方で、以下の点には注意が必要です。

具体的な内容について解説します。

相続した実家が老朽化していたり、築年数が経過していたりする場合はリフォームや修繕が必要になる場合があります。家の状態によっては、すぐに住むことができないこともあるでしょう。

また、住宅を所有するには維持費がかかります。固定資産税、都市計画税に加えて、設備のメンテナンス費用なども考えておかなければなりません。

共有名義の場合、誰が実家に住むかで揉める可能性があります。特に、利便性の良い家は、住みたいと考える人も多いため、あらかじめ誰が住むのかを決めておくことをおすすめします。

相続者同士で折り合いがつかなければ、思い出の詰まった実家を空き家のまま放置したり、持て余してしまったりする可能性が考えられます。実家を持て余さないためには、以下の対策を意識してみてください。

それぞれの具体的な内容について確認していきましょう。

親の生前に相続について話し合うことは「縁起が悪い」と感じる方もいるかもしれません。しかし、多くの親は、自分たちの残した財産で兄弟や家族の仲が悪くなることを望んでいないでしょう。

親の死後、実家を管理・使用するのは残された家族です。そのため、生前に「親の意向」と「子どもの意向」をしっかり反映させながら、お互いが納得できる答えを検討しておくことが大切です。

親の残した財産は、必ずしも相続しないといけないわけではありません。管理できない、維持費が払えないなど、引き継ぐことにデメリットが多いと感じれば、相続放棄するのも一つの選択肢です。

しかし、相続放棄すれば、実家だけでなく全ての財産を放棄することになります。プラスになる財産が多ければ相続する価値は十分にあるため、相続放棄するかどうかは慎重に判断しましょう。

実家を相続したものの、「手放したい」と思うこともあるでしょう。そんなときは、以下の方法を検討してください。

項目ごとに解説します。

活用しない空き家は、古家付きのまま売却することができます。古家付きのまま売却できれば解体費用もかからないため、立地条件やエリアによっては高値で売却できる可能性もあります。

ただし、すぐに売却できるとは限りません。一般的に不動産の売却期間は、3~6ヶ月が一つの目安です。中には、1年以上売れないというケースもあるため、すぐに現金化したい人やスケジュールに余裕のない人は注意が必要です。

空き家バンクは、空き家を貸したい人と売りたい人が登録し、空き家に住みたい人を探すためのマッチングサービスです。近年日本で問題になっている空き家の増加を少しでも減らすための取り組みであり、各地で多くの空き家が登録されています。

各自治体の空き家担当部署が窓口で、空き家を貸したい・売りたい人、空き家を借りたい・買いたい人をつなぎます。なお、空き家バンクへの登録は無料で行えますが、不動産取引となると不動産会社の仲介が必要になります。不動産会社へ仲介を依頼すれば仲介手数料が発生しますので、この点には注意が必要です。

実家を手放す方法には、国や自治体に寄付するという選択肢もあります。ただし、無条件で寄付を受付しているわけではありません。国や自治体が求める条件と合致すれば、無料で引き取ってもらえる可能性があります。まずは、実家を管轄している自治体窓口で相談してみましょう。

今回は、実家を相続するときにやってはいけないことを中心にお伝えしました。相続は人生で何度も経験することではないため、実家の活用方法に悩む人は多いものです。しかし、相続するか相続放棄をするか考えられる猶予期間は3ヶ月しかありません。この3ヶ月を短いと感じるか、長いと感じるかは、事前に対処方や活用方法を考えているかで大きく異なるでしょう。後悔の少ない選択をするためにも、日頃から実家の活用方法を家族や相続人同士で話し合っておくことが重要です。

また、相続するか悩んだときは、「今後住む予定があるか」「実家の活用方法が決まっているか」を考えてみてください。今、賃貸物件に住んでいて将来的に実家に住みたいと考えていれば、相続する必要があると言えるでしょう。一方、遠方に住んでいて既に自分の家を持っている、今後誰も住む予定がない、などであれば相続放棄するのも一つの手段です。この記事を一つのきっかけとして、相続について考えてみましょう。

熊本市不動産売却クイック査定です。

暗闇でガサガサ、ゴソゴソと動く黒い物体に、背筋がゾクッとした経験がある方も多いのではないでしょうか。今回は苦手な人も多いであろう「ゴキブリ」をテーマに、ゴキブリがいるか確かめる方法や、侵入防止対策、駆除方法などを解説します。

ゴキブリは1度見つけると、「100匹はいる」と言われるほど生命力の強い生き物です。見失ったゴキブリを放置するとどんどん繁殖してしまうため、早めに退治することが大切です。この記事を参考にして、ゴキブリとは無縁な穏やかな日々を手に入れましょう。

できれば部屋の中で遭遇したくないゴキブリ。気持ちが悪いだけでなく、ゴキブリのいる環境は不衛生で、病気を引き起こす原因にもなりかねません。また、見失ったゴキブリを放置しておくと、想像を超える繁殖力で増殖します。したがって、まずは部屋の中にゴキブリがいるのか確かめてみましょう。家の中にゴキブリがいるか確かめるためには、以下の方法が効果的です。

では、それぞれの具体的な方法について確認していきましょう。

ゴキブリがいるか確認する最も基本的な方法は「視認」です。ゴキブリは狭くて暗い場所を好むため、家具・家電の隙間、エアコンの中、クローゼット、観葉植物に潜んでいる可能性が高いです。

また、湿度が高い水まわりや、食べ物が置いてあるキッチンは彼らにとってパラダイス。夜行性であるゴキブリは、夜間や早朝になると活発になるため、キッチンやバスルーム、水まわりを中心にチェックしましょう。

ゴキブリを探すときは、部屋の照明を消して静かに様子を伺うのが重要なポイント。大きな音を立てると、ゴキブリが危険を察知して身を隠し、動かなくなってしまいます。ゴキブリ探索中には、予期せぬタイミングで彼らと遭遇する可能性があります。大きな声でゴキブリに逃げられないよう、心の準備と殺虫剤を忘れずに準備しておきましょう。

ゴキブリを確実におびき出すためには、専用のワナを仕掛けるのが効果的です。ゴキブリ用の粘着シートには、強力な誘引剤でゴキブリをおびき寄せるという特徴があります。ワナを仕掛けるときは、ゴキブリが潜んでいそうな場所に設置することが重要です。

たとえば、洗濯機まわり、家具の隙間、クローゼットの中などがおすすめ。なお、専用のワナで、家の中にいる全てのゴキブリを退治できるわけではありません。しかし、家の中にゴキブリがいるのかを確かめることで、今後の対策を考えるときに役立つでしょう。ゴキブリ専用のワナは、スーパー、ホームセンター、インターネット通販などで気軽に購入できます。ぜひ一度試してみてください。

ゴキブリの視認に加えて、ゴキブリのフンや卵も手掛かりとなります。なかなか姿が見えなくても、フンが見つかればゴキブリがいると結論できます。ゴキブリのフンは、1~4ミリほどの小さな点状のもので、キッチンの引き出しや家具・家電の裏などで見られることが多いです。

また、ゴキブリの卵も見逃してはいけません。ゴキブリは、たくさんの卵が入った「卵鞘(らんしょう)」を産み付けます。卵鞘は、たわら型で黒や茶色っぽい色をしているのが特徴です。こちらも、家具・家電の裏や隙間などに隠されていますので探してみましょう。

ゴキブリの卵鞘を発見した場合、既にゴキブリが繁殖している可能性があります。また、卵鞘をそのままにしておくと、ゴキブリが大量に発生してしまうため、熱湯をかけたり、ビニール袋に入れてから潰したりして駆除しましょう。トイレに流したり、掃除機で吸い込んだりすると、排水管や掃除機内でふ化する可能性があるため大変危険です。

ゴキブリ専用の超音波駆除器を「ゴキブリセンサー」と言います。ゴキブリの動きを検知すると、人やペットには聞こえない超音波を発しゴキブリを駆除します。ゴキブリセンサーには高感度のセンサーが内蔵されているため、見えにくい場所に潜んでいるゴキブリにも有効です。

家電量販店やインターネット通販で購入することができるので、「家の中のゴキブリがなかなか見つけられない」と悩んでいる方は購入を検討してみましょう。

ゴキブリの侵入経路は多岐にわたり、ありとあらゆる場所から家の中へ侵入してきます。主な侵入経路は、排水周り、エアコンのホース、窓、郵便受けなどですが、外から持ち込まれた家具や家電、ダンボール、買い物袋に紛れ込んで侵入してくることもあります。

ゴキブリが家に侵入すると、衛生面や健康面、精神面などさまざまなリスクがあるため、侵入を未然に防ぐことが非常に重要です。

ゴキブリは、不衛生な場所を好むというイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、一見キレイに見える家でもゴキブリは侵入し繁殖します。ゴキブリがいる家には以下のような特徴があります。

ここからは、ゴキブリに狙われやすい家の特徴とその対策について解説します。

食べ物の管理が不十分だと、ゴキブリが繁殖しやすくなります。例えば、食べ残しをそのままにしたり、お菓子のゴミが散らかっていたりすると、これらは全てゴキブリのエサとなります。また、汚れた食器を何日間も置きっぱなしにするのも要注意です。

対策としては、食べ残しは冷蔵庫にしまう、ゴミ箱をなるべく蓋付きのものを使用する、ゴミはこまめに捨てることがポイントです。また、ペットフードもゴキブリのエサとなりやすいため、食事が終わったらすぐに片付けるようにしましょう。

ゴキブリは水気のある場所、湿気の多い場所が大好き。そのため、キッチン、トイレ、浴室などの水まわりの管理が不十分だとゴキブリが発生しやすくなります。特に、キッチンで見落としがちなのが、スポンジや布巾です。

これらに残った「水垢」「石鹸カス」「皮脂」などをエサとしてカビや菌が発生すると、ニオイにつられてゴキブリがやってきます。そのため、使用後はしっかりと水を切って乾燥させ、湿気を防ぐことが大切です。

さらに、浴室やトイレ周りの排水管も要注意。浴槽に水を貯めっぱなしにしていたり、汚れたままの排水管を放置してたいたりすると、強いニオイが発生しゴキブリを呼び寄せる原因になります。入浴後は浴槽の水を抜いて浴室を乾燥させる、排水管は専用の薬剤を使用して、ニオイ、ヌメリ、雑菌などを繁殖させないようにする、など徹底した管理が重要です。

物が多い家は、隠れる場所が増えるためゴキブリが繁殖しやすくなります。また、ゴミが溜まりやすい場所や整理整頓が行き届いていない部屋も隠れ家となりやすいです。特に収納スペースはものが密集し、暗く人気がないため、ゴキブリに非常に好まれます。

そのため、定期的に掃除や換気を行い、ゴミや不用品は溜め込めないように気をつけましょう。また、カーテンやブランドの裏、照明器具の中もゴキブリの隠れ場所となるため、定期的にチェックすることをおすすめします。

なお、ゴキブリは壁のひび割れや壁の隙間に身を潜めていることがあります。外部からの侵入を防ぐためにも、家の中でひび割れや隙間を見つけたらリフォームしたり、DIYで隙間を塞いだりすることも検討しましょう。

築年数の古い物件は、ゴキブリが侵入しやすくなります。それは、経年劣化によって建物にひび割れ、木痩せ、腐敗が起こり、家の中に隙間ができてしまうからです。ゴキブリが発生する要因は、築年数が古いことだけが原因ではありません。

しかし、新築と築年数20年の物件を比較すると、築年数が古い物件の方がゴキブリの発生率は高くなります。中には築年数が古くてもゴキブリが出ないケースもあります。築年数が経過してもゴキブリが出ないようにするためには、定期的に家のメンテナンスやリフォームを行うことが重要です。

暗くてジメジメした場所を好むゴキブリにとって、観葉植物や植木鉢など、常に湿度の高い土の中は絶好の居場所です。さらに、ゴキブリは観葉植物自体をエサとして食べたり、観葉植物の土の中に卵鞘を産み付けたりします。

観葉植物は外から持ち込まれるため、知らないうちに家の中にゴキブリを入れてしまっている可能性が高く注意が必要です。大切な観葉植物をゴキブリから守るためには、駆除剤をまく、卵鞘に熱湯をかける、土を入れ替えるという方法があります。また、ゴキブリはハーブの香りが苦手であるため、ミントやハッカ類の観葉植物を飾るのも効果的です。

ゴキブリに最適な湿度は75~100%、温度は25~30度と言われています。特に、温度が25度を超えた辺りから繁殖活動が盛んになるため、春から夏にかけては要注意。家の中で注意すべき場所は、浴室や洗濯機周り、キッチンなどの水まわりです。これらは、常に湿度が高くゴキブリにとっては最適な環境であるため、適度に換気を行い湿気が溜まらないよう注意しましょう。

また、意外と思われる方もいるかもしれませんが、オール電化の家は暖かい場所が多くなるため、ゴキブリが発生しやすくなります。ゴキブリは電化製品や電気の暖かさを好むため、配電線の中に潜り込んでいることもあるでしょう。実際に、ゴキブリが漏電や故障の原因になっているケースも多いため、熱が溜まりそうな場所には駆除剤を設置し、定期的に掃除することが重要です。

ゴキブリと無縁な生活を送るためには、ゴキブリの侵入経路を徹底的に塞ぐことが重要です。今回紹介するゴキブリの侵入経路は以下の5つです。

侵入経路ごとに対策を解説しますので、できる対策から始めてみましょう。

キッチンや洗面台の床や壁には、排水管を通すための穴が開いています。ゴキブリは、この穴の隙間から侵入してくるケースが多いため、パテで隙間を埋めることが重要です。排水管用のパテは、ホームセンターやインターネット通販で購入することができます。

1キロあたり500円程度で購入することができるので、調べてみてください。パテで隙間を埋めたらしばらくは安心ですが、1年前後でパテが剥がれてくることもあります。定期的なチェックは忘れずに行いましょう。

外部と内部をつなぐエアコンの配管まわりは、ゴキブリの侵入経路となりやすいため注意が必要です。エアコンを設置する際、室外機と室内機をつなぐホースを通すために壁に穴を開けます。この穴をスリーブ穴と言いますが、スリーブ穴の隙間からゴキブリが侵入してくる可能性が高いです。

また、室外機のホースはジメジメしているため、ゴキブリが住み着きやすくこのホースから室内へ侵入してくる可能性も考えられます。

エアコンまわりからの侵入を防ぐためには、室内のスリーブ穴をパテで埋める、エアコン専用のフィルターをつける、定期的にエアコンのクリーニングを依頼するなどの方法が効果的です。なお、エアコンクリーニングやエアコンの新設置時に防虫キャップのオプションが用意されている専門業者もあるので調べてみましょう。

ゴキブリの体は薄くとても柔らかいため、1ミリの隙間があれば通り抜けることができると言われています。そのため、網戸のわずかな隙間やドアの隙間からも侵入してきます。当然、窓やドアを開けっ放しにしていれば簡単に侵入されてしまうでしょう。したがって、窓やドアは必要以上に開閉しないことが大切です。

さらに、換気をする際も網戸がしっかり閉まっているか確認しましょう。意外と知られていませんが、網戸には向きがあります。多くの場合、右側に寄せて使うように設計されているため、左側に寄せるとサッシとの間に隙間ができてしまいます。右側に寄せても隙間がある場合は、ホームセンターで購入できる隙間テープを使用して隙間を塞ぎましょう。

分電盤が取り付けられている壁周辺は、ゴキブリの侵入経路となります。分電盤の裏側の壁には、複数の電気配線を通すために大きな穴が開いています。ゴキブリはこの穴の隙間から室内へ侵入してくるので、隙間をパテで埋めてしまいましょう。

また、経年劣化によって壁に隙間ができたり、穴が開いていたりすると、ゴキブリの侵入経路となるため、放置するのは避けましょう。壁の穴は、ホームセンターで購入できるリペアプレートを使えば簡単に塞ぐことができます。リペアプレートでも補修できない大きな穴や、広範囲に広がる隙間は、自分で補修するのは難しいため業者へ依頼しましょう。

玄関ドアと郵便受けが一体化している物件は、郵便受けからゴキブリが侵入してくるため注意が必要です。郵便受けを使用していないのであれば、郵便受けを塞いでしまうのも一つの手段です。郵便受けと玄関ドアが分離されていれば、直接的な侵入経路となることはありません。

しかし、郵便物を溜め込んでいると、紙類が大好きなゴキブリを引き寄せてしまう可能性があります。溜まった郵便物は、ゴキブリが潜んでいないか確認してから家の中へ持ち込みましょう。

ゴキブリを退治する上でやってはいけないことがあります。それは、「叩いて潰す」ことです。ゴキブリを叩くと、ゴキブリに付着している菌が家の中に散らばるだけでなく、叩いた衝撃で卵鞘が飛び散って、他の場所で孵化する可能性があるからです。

したがって、ゴキブリを見つけても衛生面と心理的な安全面を考慮して、叩いて潰すことは避けましょう。ゴキブリを見つけたときは、以下の方法で退治するのがおすすめです。

項目ごとに詳しく解説します。

プッシュ式ゴキブリ駆除剤とは、ゴキブリが潜んでいそうな隙間にワンプッシュするだけで、ミクロの霧が隙間の奥まで広がりゴキブリ退治ができるという優れものです。事前準備や後片付けが不要で、床や壁が汚れる心配もありません。

また、部屋の広さに応じた回数をプッシュすると、駆除効果が1ヶ月間持続する製品もあります。ゴキブリに直接噴射するタイプのものではないため、虫が苦手な人も使いやすいでしょう。ただし、商品によって使用上の注意が異なるため、よく読んでから使用することが大切です。

「バルサン」や「アースレッド」などが代表的な燻煙式駆除剤は、煙状になった薬剤が部屋の隅々まで行き渡るため、潜んでいるゴキブリやその他害虫に効果抜群です。ただし、燻煙式駆除剤を使用するときは、以下のような注意点があります。

この他にも、製品によって注意事項が異なるため、必ず確認してから使用しましょう。なお、燻煙式駆除剤を使用するときは、数時間室内に入ることは出来ません。したがって、使用するタイミングは慎重に判断しましょう。賃貸の場合、物件によって使用できないこともあります。使用する場合は、必ず管理会社や不動産会社に確認してから使用してください。

「自分で対処できない」「大量に発生している」「ゴキブリを絶対見たくない」などの場合は、専門業者への依頼を検討しましょう。専門業者に依頼するメリットは、次の通りです。

専門業者に依頼することで高い殺虫力と、その後の予防効果が期待できます。なお、ゴキブリ駆除にかかる時間は1~3時間程度です。費用は家の広さにもよりますが、1~5万円が相場でしょう。長期的な見ると市販グッズを使用して自分で退治するよりも、コストパフォーマンスが良いと言えます。プロに駆除してもらった安心感も加わるため、安心して生活できるのも大きなメリットでしょう。

ゴキブリがいる家の特徴についてはお伝えしましたが、一方で、ゴキブリが出にくい家にはどのような特徴があるのでしょうか。最後の章では、ゴキブリが出にくい家の特徴について紹介します。

上記を参考にして、ゴキブリと無縁の暮らしを手に入れましょう。

ゴキブリは空を飛べますが、自分がいる場所より高く飛び上がることはできません。したがって、マンションやアパートの3階以上の部屋にベランダから侵入してくるケースは少ないと言えます。しかし、先にお伝えしたように、ゴキブリの侵入経路はベランダだけでありません。

排水管やエアコン、壁の穴、場合によっては観葉植物に潜んでいる可能性もあります。また、中にはエレベーターに乗って侵入してくるツワモノもいるため、高層階だからといって油断は禁物です。

木造の建物は、構造上どうしても壁などに隙間ができやすく、狭くて暗い場所を好むゴキブリが寄ってきやすいです。一方で、鉄筋コンクリート造の建物は、気密性が高く隙間が少ないため、ゴキブリが侵入しにくいという特徴があります。

新築・築浅など、比較的新しい物件は、過去の入居者の影響も少なく、経年劣化などによる建物の隙間や湿気も少ないためゴキブリは発生しにくいでしょう。ただし、築浅でも数年経過している場合、エアコンの室外機や備え付けの家具などに潜んでいる可能性があります。心配であれば、入居前に燻煙式ゴキブリ駆除剤などを用いて対策しましょう。

飲食店やコンビニは、ゴキブリが発生しやすい場所です。マンションの1階に飲食店やコンビニがある物件は、排水管を通じて室内に侵入してきやすいため注意が必要です。また、公園にもゴキブリが生息しているため、隣接している物件は避けたほうがよいでしょう。近くにスーパー、コンビニ、公園が隣接していない物件は、これらの被害を受けにくいためゴキブリが出にくいと言えます。

風通しが良く日当たりが良い家は、ゴキブリが出にくいと言えます。さらに、風通しと日当たりが良いとホコリやカビ、ダニが発生しにくくなるため、アレルギー対策にもなります。ただし、換気中に網戸の隙間から侵入されては意味がありませんので、網戸がしっかり閉まっていることを確認してから換気しましょう。

ゴキブリのいる家には、食べ物や水まわりの管理が不十分、物が多く整理整頓が出来ていないなど一定の共通点があります。しかし、これらに当てはまらなくても発生する可能性は十分にあります。まずは、ゴキブリが家にいるのか確認することからはじめてみましょう。確認方法は、夜間の視認、フンや卵鞘を探す、専用のワナを仕掛ける、ゴキブリセンサーを設置するなどの方法があります。

万が一ゴキブリを見失った場合、そのまま放置するのは大変危険です。ゴキブリは、ウイルスや病原菌を撒き散らす可能性があり、喘息やアレルギー症状を引き起こす原因にもなります。さらに、ケーブルをかじって漏電や故障の原因になるなど、被害が大きくなる可能性も考えられます。したがって、ゴキブリを見つけたら、隠れやすい場所をしっかりと探し、徹底的に駆除しましょう。

ゴキブリは主に外部からの隙間や内部の隙間を通じて侵入してくるため、侵入経路をしっかりと塞ぐことで侵入のリスクを減らすことができます。さらに、定期的な清掃や室温・湿度管理、食品やゴミの管理を実践することでより効果的な予防が可能となります。この記事を参考にしてゴキブリの侵入を防ぎ、清潔で快適な暮らしを実現しましょう。

熊本市不動産売却クイック査定です。

就職や進学をきっかけに、一人暮らしを考える方も多いものです。また、自立のために一人暮らしをはじめる方もいるでしょう。一人暮らしをはじめるとき、多くの人は「住む場所」について考えます。会社の近く、学校の近く、中には実家の近くに家を借りる方もいます。

しかし、「実家の近くで一人暮らしするのはもったいない?」「後悔する?」と悩んでいる方もいるでしょう。そこで今回の記事では、実家の近くで一人暮らしをするメリット・デメリットなどを紹介します。一人暮らしを検討している方は、ぜひ参考してください。

実家の近くで一人暮らしをする場合、以下のようなデメリットが考えられます。

では、順番に見ていきましょう。

初めて一人暮らしをする場合、経済的な不安や安全面から「実家の近くに部屋を借りたい」と思う方もいるでしょう。しかし、一人暮らしをする目的が「自立」である場合、実家が近いとうまく自立できない可能性があります。

例えば、ごはんを作るのが面倒で毎晩実家でごはんを食べる、洗濯物が溜まったら実家で洗濯してもらうなど、実家が近いとつい親を頼ってしまいます。そのため、うまく自立できない、または自立まで時間がかかる可能性があります。

実家が近いと、親が頻繁に訪ねてくることがあります。連絡してから訪ねてくる場合は良いですが、何の連絡もなくいきなり訪ねてくる可能性も高いです。友人や恋人と一緒にいるときは、気まずい思いをすることもあるでしょう。

また、親の干渉から離れたくて一人暮らしを始めた方は、頻繁に訪ねてくる親にストレスを感じてしまうことも。そのため、来るときは必ず連絡を入れる、合いかぎは渡さないなどルールを決めておくことをおすすめします。

実家で生活していれば、大半の人は親が家賃や光熱費を支払ってくれます。しかし、一人暮らしは家賃、光熱費、食費、通信費など、全て自分で支払わなくてはなりません。実家に住むより高いコストがかかるため、経済的な自己負担が大きくなることは避けられないでしょう。

特に家賃の高いエリアで生活する場合は、自己負担がより大きくなります。そのため、人によっては実家の近くで一人暮らしするのはもったいないと感じるでしょう。

では次に、実家の近くで一人暮らしをするメリットを見ていきましょう。

項目ごとに詳しく解説します。

すぐに実家に帰れるというのは、経済的にも精神的にも大きなメリットです。例えば、家族に何かあったときでもすぐに駆けつけることができます。また、嫌なことがあったとき、家族の顔を見たり、話を聞いてもらったりするだけで元気になれることがあります。顔を合わせていれば、ちょっとした変化にも気が付くことができるため健康管理や体調管理にも役立つでしょう。

ケガをしたときや病気になったとき、一人で生活していると不便なことが多々あります。しかし、近くに家族が住んでいれば、助けを求めることができます。例えば、風邪で寝込んでいるときに食料を調達してもらったり、病院に連れて行ってもらったりできるでしょう。すぐに駆けつけやすい距離にいることで、家族も自分自身も安心して生活できるのはメリットといえます。

一人暮らしは1人時間を満喫できるため、暮らしの自由度が高まります。また、食事、入浴、就寝時間など、家族に気を使うことなく自分のタイミングで動けるのもメリットです。ただし、一人暮らしを始めれば、生活の中で起こることは全て自己責任になります。食生活や起床時間、金銭管理、体調管理など、自己管理が必要になるため注意しましょう。

実家に恋人や友人を呼ぶのは抵抗があるという方も多いでしょう。また、実家に自分の部屋があっても、遅い時間になれば親から注意されることもあります。その点、一人暮らしならいつでも気軽に恋人や友人を招待することができます。ただし、深夜に大声で騒いでいたり、大きな足音を立てていたりすると、近隣からクレームが入る可能性があるため注意しましょう。

引っ越し費用は、距離、時期、荷物の量などによって変動します。そのため、引っ越し先が実家から近ければ、引っ越し費用を抑えることができます。また、家族や友人に引っ越しを手伝ってもらえば、業者へ依頼する手間が省けます。引っ越しにかかる初期費用を安く抑えたい方は、自分で引っ越すことを検討しましょう。

一人暮らしは、料理、掃除、お金の管理など、生活全般に関わることを自分で行わなければなりません。初めて一人暮らしをする方は、最初はうまくいかずに悩んだり、親を頼ったりすることもあるでしょう。しかし、次第に自分でできるようになり、金銭感覚が養われていきます。

また、生活していく中で自分にあった節約方法が見つかり、貯金ができるようになることもあるでしょう。これは実家暮らしでは味わえない達成感であり、あらためて親のありがたみがわかる瞬間です。

実家の近くで一人暮らしをするには、向いている人と向いていない人がいます。ここでは、「向いている人」の特徴について紹介します。

ご自身の状況と照らし合わせながら確認していきましょう。

将来的に「自立したい」と明確な目標を持っている人は、実家の近くで一人暮らしをしても自立しやすいでしょう。一人暮らしは実際に経験してみると、イメージしていたより大変と感じることがあります。

そのため、一人暮らしをするときに、「なぜ、一人暮らしをするのか」という明確な目標がないと結局実家に戻ってしまうケースが多いです。また、自立するにあたってしっかり計画を立てられる人も一人暮らしに向いているでしょう。

家族に気を使わず生活したい、恋人や友人と自由に遊びたい、1人時間が好きという人は、一人暮らしに向いています。一方で、家族といる時間が好き、1人時間が苦手、人がいる環境の方が安心するという方は、寂しさから実家に戻ってしまう可能性が高いでしょう。

しかし、今はそう感じていても、次第に、自立したい、1人になりたいと思うときが来るかもしれません。そのため、一人暮らしを諦める必要はなく、自分がそう思えるタイミングを待ちましょう。

一人暮らしは家賃、光熱費、食費、交際費など何かとお金がかかります。そのため、毎月ある程度の収入が必要です。そもそも、賃貸物件は入居前に審査があるため、安定した収入がなければ審査に通りません。

なお、一般的に家賃は収入の3割が目安と言われています。総務省が行っている2023年度の家計調査によると、一人暮らしの1カ月の消費支出平均は180,878円でした。これをもとに、一人暮らしの主な生活費の内訳を見ていきましょう。

| 費用項目 | 金額 |

|---|---|

| 食費 | 40,000円 |

| 家賃 | 55,000円 |

| 水道光熱費 | 12,000円 |

| 生活用品 | 5,000円 |

| 衣服費 | 6,000円 |

| 保健医療 | 7,000円 |

| 通信・交通費 | 20,000円 |

| 娯楽費 | 20,000円 |

| 合計 | 165,000円 |

上記の例では、毎月17万円前後の収入が必要ということになります。さらに、毎月貯金することを考えると、日々の節約やこれ以上の収入が必要になるでしょう。しかし、家賃や水道光熱費は地域差があるため、必ずしも上記のような予算が必要というわけではありません。あくまでも一例として参考にしてください。

最後は、実家の近くで一人暮らしが「向いていない人」を紹介します。

それでは、順番に見ていきましょう。

先ほどお伝えしたように、一人暮らしは何かとお金がかかります。収入が不安定な人は、毎月余裕のない生活を送ることになる可能性が高く注意が必要です。また、生活に余裕がないと食事や交際面でも我慢が必要となり、ストレスの原因にもなります。中には家賃が支払えず借金を抱えてしまう人もいるため、収入面で不安のある方は慎重に検討しましょう。

一人暮らしでは、自分の生活を律する自己管理が必要になります。夜ふかしが習慣化すれば朝起きられず遅刻が増えたり、食事がおろそかになれば体調不良の原因になったりします。

また、一人暮らしは急な出費に備えて貯金することも大切です。安定した収入があっても浪費が激しく貯金ができなければ、いざというときの支払いが難しくなります。したがって、貯金が苦手な人は、まずは目標金額を決めて貯金することからはじめてみましょう。

一人暮らしを始めたら、これまで家族がしてくれていた掃除、洗濯、料理といった家事を自ら行わなくてはいけません。実家暮らしが長く、あまり家事をしてこなかった人は、最初のうちは慣れない作業に戸惑うでしょう。苦手意識を持つと、次第に家事が面倒になりストレスとなる可能性あります。いずれ「一人暮らしをしたい」と考えているのであれば、実家にいるうちに積極的に家事を学んでおきましょう。

家族仲が良かったり、実家でペットを飼っていたり、常に賑やかな環境で過ごしてきた人にとって、一人暮らしは寂しさを感じるかもしれません。特に、夜や休日は静寂した空間に慣れるまで時間がかかるでしょう。

ここまで、実家の近くの一人暮らしのメリット・デメリットや、向いている人と向いていない人について解説しました。最後に、実家の近くで一人暮らしをしても「もったいないと感じにくい人」の特徴を紹介します。

将来的に自立を考えている人や、社会性を身に着けたい人は、実家の近くで一人暮らしを始めても後悔しにくいでしょう。なぜなら、一人暮らしをすれば、お金の管理方法や節約方法、家事のスキルが身につくからです。

また、経済的な自立だけでなく、精神的な自立も目指せるでしょう。何か問題が起きたときの対応能力や自分の力で乗り切れる精神力が養われるため、一人暮らしの経験は無駄にはなりません。

実家の近くで一人暮らしをするには、すぐに実家に帰れる、1人時間を満喫できる、自立の練習になるなど多くのメリットがあります。その一方で、うまく自立できない、経済的な負担が大きいなど、デメリットがあるのも事実です。しかし、実際に一人暮らしをしてみないとわからないこともたくさんあります。人それぞれ状況が違えば、感じることも違います。

そのため、今回の記事で紹介したことは、あくまでも参考程度に考え、自分自身でしっかり考えて行動することが大切です。一人暮らしを始めたのにも関わらず、ほとんど実家にいるような状態になっても、それも一つの人生経験と捉えることもできます。自立の一歩を踏み出したい方は、両親に感謝しながら、まずは自分にできることから始めてみてはいかがでしょうか。

熊本市不動産売却クイック査定です。

マンションを購入する際、「鍵交換って必要?」「いくらかかるの?」など鍵交換について気になっている方も多いでしょう。また、マンションの鍵が古くなってきたり、紛失したりした際にも鍵交換は必要です。そこで今回の記事では、鍵交換する前に確認すべきことや鍵交換にかかる費用、さらに鍵交換をする際の注意点などについて解説します。

マンション購入を検討している方は、ぜひ最後までご覧いただき今後の参考にしてください。

マンションは、一戸建て住宅とは異なりすべて自分のものというわけではありません。そのため、たとえ分譲マンションであっても、鍵を交換するときは管理会社の許可が必要です。また、オートロックマンションの場合は鍵交換できない可能性があります。

ここでは、「管理会社の許可が必要な理由」と「オートロックは鍵交換できない可能性がある」について解説します。

マンションには、専用部分と共有部分があります。簡単に言うと、室内は専用部分、それ以外は共用部分です。したがって、エレベーターやエントランス、廊下などは共用部分に該当します。共用部分は、個人の所有物ではなくマンションの居住者が共有して使用するものであるため、個人が勝手に手を加えることはできません。

では、玄関ドアはどうでしょうか。玄関ドアの場合、「専用部分だから勝手に鍵を変えても良い」と考える方もいるかもしれません。参考までに、国土交通省のマンション管理規約標準モデルでは、専用部分の範囲を以下のように明記しています。

つまり、玄関ドア(外側)は共有部分ということになります。上記はあくまでも標準モデルの内容であるため、マンション規約によって異なる場合があります。そのため、マンションの鍵交換を行う場合は、必ずマンション規約を確認したり、管理会社に相談したりする必要があるのです。

防犯性を高めるために、エントランスにオートロックキーを導入するマンションが増えています。また、最新設備の充実したマンションでは、ゴミステーション、宅配ボックス、キッズルームなども共通の鍵で開錠することができます。しかし、部屋の鍵を交換してしまうと、エントランスや共用部分の鍵が開けられなくなってしまいます。

そうなると、鍵を数本持ち歩く必要が出てきます。また中には、部屋の鍵交換自体ができないマンションもあります。そのため、エントランスにオートロックを導入しているマンションでは、必ず管理会社への確認・相談が必要です。

マンションの鍵交換は、どれくらいの費用がかかるものなのでしょうか。ここでは、鍵交換費用の内訳や鍵の種類ごとにかかる交換費用の目安を紹介します。

鍵交換費用に含まれるのは、主に作業代と部品代です。作業代には、鍵の取り外しや新しい鍵の設置にかかる費用が含まれており、作業の複雑さによって費用が異なります。

部品代は、交換用の新しい鍵の価格のことで、鍵の種類や性能によって金額は大きく異なります。また、依頼する場所や業者、時間によっては、出張費や深夜早朝料金が発生することがあるため注意が必要です。

鍵交換は鍵の種類によって費用が異なります。具体的な費用を下表にまとめました。

| 鍵の種類 | 費用 |

|---|---|

| ピンシリンダー | 15,000~20,000円 |

| ディスクシリンダー | 15,000~20,000円 |

| ロータリーディスクシリンダー | 20,000~30,000円 |

| ディンプルシリンダー | 30,000~55,000円 |

防犯性が高く、複製しにくい鍵ほど値段は高くります。例えば、ディンプルキーや電子錠タイプは、一般的な鍵よりも部品代が高くなる傾向です。ただし、上記はあくまでも参考であるため、実際に鍵交換を行うときは、複数社に見積もりをとって信頼できる鍵屋へ依頼しましょう。なお、鍵の種類や特徴については、「鍵の種類と特徴」で詳しく解説します。

鍵交換するときに、業者から見積もりが想像以上に高額だったという経験がある方もいるかもしれせん。また、鍵交換費用を抑えるために、自分で鍵交換をする人もいます。この考え自体は間違ってはいませんが、防犯性の高い鍵やオートロックキーは専門的な知識が必要であるため、専門業者へ依頼する方が安心です。

素人が手を出してドアや錠前に傷をつけてしまえば、余計な修理費用がかかってしまうこともあります。また、1日で作業が終わらなければ、その期間中は家の鍵が閉められなくなり大変危険です。そのため、鍵交換をする際は業者へ依頼することをおすすめします。

インターネットで「鍵交換」と検索すると、鍵業者が山ほど見つかります。これだけ業者が多いと、「どこに依頼したらいいのかわからない」と悩んでしまう方もいるでしょう。鍵交換業者の中には、高額な費用を請求してくる悪徳業者も存在するため注意が必要です。ここからは、鍵交換業者を選ぶ際の5つのポイントをお伝えします。

順番に見ていきましょう。

業者の評判を知るためには、口コミを調べるのが有効です。業者のホームペーシでは、実際に利用された方の体験談が寄せられています。しかし、多くの場合良い口コミしか載せていません。また、不自然に高評価が多すぎるときは注意が必要です。

できるだけ多くの情報を集めて比較するには、インターネットで「業者名 口コミ」と入力してみましょう。全国展開している業者であれば、口コミサイトでリアルな評判を見ることができます。

鍵交換や修理は、基本的に資格が必要ありません。そのため、業者によって技術力や知識量にバラツキがあり、修理後しばらくしてから鍵が開けられなくなったなどトラブルが起こる可能性があります。その場でスタッフの技術力を判断するのは難しいため、アフターフォローや保証サービスのある業者へ依頼するのがおすすめです。

鍵交換の作業は早ければ10~15分の短時間で終了します。そのため、「すぐに終わるならどんな業者でもいい」と考える方もいるかもしれません。しかし、悪徳業者は作業終了後に「防犯性の高い鍵に交換した」「取り付けが複雑で追加作業が必要だった」などと言い、見積もりとはまったく違う高額な金額を請求してくる可能性があります。

そのため、見積もりの時点で、態度が悪い、鍵交換の詳しい説明がない、言葉遣いが悪いなどの違和感があれば、他の業者へ依頼することも検討しましょう。

鍵交換をする前には、必ず見積書を確認してください。このとき、具体的な鍵交換費用や作業の詳細を記載にしている業者は信頼度が高いと言えます。また、鍵交換以外の項目で「何に費用がかかるのか」を事前に確認しておくと安心です。中には、コインパーキングを利用したと言って駐車料金を請求されるケースもあります。

マンションに、来客者用の駐車場が無ければ、駐車料金を負担してくれるかどうか確認しておくと後のトラブルを防ぐことができます。

鍵交換の予約をしていても、緊急時でキャンセルを余儀なくされることもあります。当日キャンセルは、料金を100%負担しなければならない業者もあるため、あらかじめキャンセル料の有無を確認しておくことをおすすめします。

鍵交換自体は業者依頼するべきですが、鍵の種類によって防犯性や機能性は大きく異なります。ここでは、以下の鍵について解説します。

後悔の少ない選択をするためにも、鍵の種類やそれぞれの特徴を理解して最適なものを選びましょう。

ピンシリンダーは、片方だけにギザギザがあるのが特徴です。鍵交換にかかる費用は15,000~20,000円程度であり、比較的安価で交換できるのがメリットと言えるでしょう。ただし、構造が単純であるため防犯性が低く注意が必要です。特に古いピンシリンダーは、ピッキング対策が講じられていないため、あまりおすすめできません。

ディスクシリンダーは、両サイドにギザギザがついているタイプの鍵です。価格が安価で大量生産が可能であったため、高度経済成長期時代(1955~1972年頃)に団地などで多く使用されていました。しかし、ピンシリンダー同様、構造が単純でピッキングが容易であることから窃盗被害が多発しました。

現在でも使用されている住宅はありますが、これから鍵交換をする場合は、安全性の高い鍵へ交換することをおすすめします。

ロータリーディスクシリンダーは、先にお伝えしたディスクシリンダーの後続モデルです。両サイドにギザギザがある見た目は変わりませんが、ディスクシリンダーより防犯性が高くなっています。

また、鍵交換費用は15,000~20,000円程度でピンシリンダーと変わりません。ロータリーディスクシリンダーは、防犯性と鍵交換のコストバランスが良く、合鍵の複製も可能であるため人気があります。

ディンプルシリンダーは、中央に溝があり、その左右にデコボコとしたくぼみがあります。ここ20年以内に建てられた住宅の多くで採用され、「ディンプルキー」とも呼ばれています。また、防犯性の高さから住宅だけではなく、自転車や金庫など、幅広く使用されているのも特徴です。

鍵交換をする目的が「玄関の防犯性を高めたい」という方にはうってつけの鍵ですが、防犯性の高さから他の鍵より費用は高くなります。業者へ依頼した場合は25,000~35,000円が相場となるため、予算に合わせて選びましょう。

鍵を交換する際は、以下の点に注意しましょう。

順番に見ていきましょう。

不適切な業者へ依頼すると、ドアが破損したり、鍵が正常に機能しなかったり、トラブルが悪化してしまう可能性があります。また、高額な費用を請求されることもあるため注意が必要です。業者を選ぶときは、複数社から見積もりをとって比較検討しましょう。

このとき、見積もりが高すぎる業者は避けるべきですが、安すぎる業者も要注意。知識や経験が少ない、作業がおざなり、見積書にない項目が請求されるなどの可能性あります。金額だけで判断せず、総合的に見て信頼できる業者へ依頼しましょう。

一般的に、鍵は不燃ごみに捨てることができます。ただし、安易な鍵の処分には注意が必要です。特にオートロックマンションでは、古い鍵を利用してエントランスに不正侵入したり、悪用されたりするリスクがあります。

鍵を安全に処分するには、鍵を削る、折るなどの加工も有効ですが、処分を加えても不安が残る場合もあるでしょう。そんなときは、鍵業者へ処分を依頼するのも一つの手です。無料で処分を引き受けてくれる業者もあるため、鍵交換を依頼する際に確認してみましょう。

先にお伝えしているように、鍵交換をする場合は管理会社への連絡が必要です。管理会社へ連絡することで、鍵交換に関するアドバイスや具体的な手順、必要書類、注意事項などの指示を受けることができます。管理会社の指示に従って作業を進めれば、より円滑に鍵交換が可能となるでしょう。

また、管理会社へ連絡しておくことで他の住民への配慮やマンション全体を視野に入れた対応も可能となります。

今回の記事では、マンションの鍵交換費用や鍵の種類、業者の選び方、鍵交換する際の注意点などについて解説しました。鍵交換は頻繁に行うものではありませんが、引っ越しや紛失してしまったときには鍵交換が必要です。

しかし、分譲マンションでも賃貸マンションでも、基本的に鍵を勝手に変えることはできません。マンションによっては鍵交換のルールや業者が指定されているケースもあります。そのため、鍵交換が必要になったら、まずは管理会社や管理組合に連絡しましょう。

なお、鍵交換の作業時間は1時間前後、費用相場は10,000~40,000円程度です。防犯性の高さや種類、業者によって費用は異なるため、予算に合わせて適切なものを選びましょう。

熊本市不動産売却クイック査定です。

せっかくマンションを購入したのに、上の階からの音がうるさいと困ってしまいますよね。そのままの状態が続くとストレスや睡眠不足の原因になるため、早めに対処したいものです。

この記事では上の階の騒音をやめさせる方法について解説しています。騒音に悩まされている方は、ぜひ参考にしてください。

上階の音がうるさいときは、以下のような原因が考えられます。

音が伝わる方法は固体伝搬音と空気伝搬音の2種類があります。固体伝搬音は壁や床に衝撃が加わったときに振動として伝わる仕組みです。一方で空気伝搬音は、空気が振動して伝わります。

| 固体伝搬音 | 空気伝搬音 |

|---|---|

| 足音 生活音(ドアを閉める音) 生活音(椅子を引く音) トレーニングの音 |

テレビや音楽の音 楽器の音 動物の鳴き声 |

空気伝搬音は比較的対策しやすいですが、固体伝搬音は壁、床、天井に伝わるため対策が難しいです。

人が歩いたり走ったりする音は、マンションで発生する騒音の代表例です。足が床に着地することで衝撃が伝わり、音がします。床衝撃音といわれ、固体伝播音のひとつです。

上の階の住民も自覚なく音を響かせていることが多く、他人に指摘されてから気づくケースがほとんどです。特に子供はかかとから着地する歩き方をするため、ハンマーで床を叩いたようなドスドスという音が聞こえます。

東京都環境局のホームページによると、子供のかけ足の音の大きさは約50〜66デシベルとされています。50デシベルは家庭用エアコンの室外機と同等、60デシベルは走行中の自動車内や普通の会話と同等です。昼間自分も活動していれば気にならない方もいますが、夜間は騒々しいと感じる方が多いでしょう。

上階の住民が日常生活を送る音が気になる場合もあります。生活音の具体例を挙げると、以下のとおりです。

数十分間一定のリズムでガタンガタンという振動を感じる場合は、洗濯機による可能性が高いです。音の大きさの目安は、洗濯機が約64〜72デシベル、掃除機が約60〜76デシベルです。

人の声に例えると、大きな声に相当します。自分が会話しているときは大丈夫でも、静かに過ごしているとよく聞こえます。夜間や早朝など、こちらが就寝しているときに響くと、不快に感じるでしょう。

大音量でテレビや音楽を流している音が聞こえてくる場合もあります。特に重低音は、壁や床を透過する力が強いです。たとえば爆発音や銃撃音、ベースやバスドラムなどが重低音に該当します。重低音はドンドンと響くような聞こえ方をするのが特徴です。

音の大きさの目安は、テレビが約57〜72デシベル、ステレオが約70〜86デシベルです。80デシベルは救急車のサイレンやパチンコ店内と同等ですので、防音対策をしていない建物内ではうるさく感じます。

ペット飼育可物件では、動物の鳴き声が気になることもあります。特に犬の鳴き声は、約90〜100デシベルとかなり大きな音です。

音の大きさの目安は90デシベルでカラオケ音、100デシベルで地下鉄の構内や電車が通る時のガード下と同等です。日中活動している時間帯でも、うるさく感じる人もいるでしょう。

上階の住民が楽器を演奏する音が騒々しいケースもあります。特にピアノは人気の習い事で、日本はピアノの普及率が比較的高めです。ピアノは、鍵盤を叩いたりペダルを踏んだりした振動が伝わる固体伝搬音と、ピアノの響板全体が振動して空気に伝わる空気伝搬音の両方が聞こえます。

音の大きさの目安は、ピアノで約80〜90デシベル、エレクトーンで約77〜86デシベルです。

トレーニングの音も原因として挙げられます。上階の家庭にランニングマシン、腹筋ローラーなどのトレーニングマシンがある場合は、「ゴロゴロ」という音やモーター音が聞こえる可能性があります。

またトレーニングマシンがなくても、エクササイズなどでジャンプをしたときの衝撃によって「ドンドン」と聞こえてくることがあります。

設備の動作音が部屋に響くケースもあります。音が発生する設備の例を挙げると、エレベーターや排水設備などです。

エレベーターが古いと「キュルキュル」「ブーン」「キーキー」といった音がします。また排水設備からは、排水管内での気圧変化や水の流れが原因となり、「ゴボゴボ」という音が聞こえることがあります。

気になる音をやめさせるためには、以下のような方法を試してみるのがおすすめです。

それぞれの方法について、詳しく解説します。

まずはどんな音が原因なのかを把握しましょう。音の種類については、先ほどご紹介した音の原因を参考にしてみてください。

音がした記録を付けておくことも重要です。その際は時間帯と、音の種類を書いておきましょう。できるだけ具体的な内容を書き残すのがポイントです。

そして音量については言葉だけでは正確に伝わりません。騒音レベルを表す数値dB(以下デシベル)で記録したほうが良いです。デシベルの測定には専用の機械が使われますが、ない場合はスマートフォンの測定アプリもあります。

他の住人も自分と同様に音に悩んでいないかヒアリングしてみるのも手です。上階の住人が大きな音を立てている場合、自分だけではなく他の住人も同じ悩みを抱えている可能性があります。

管理会社に相談するときも、他の人の声があったほうが効果的です。一人の意見だけでは客観性に欠けることがあります。二人以上の意見があったほうが、説得力が増すでしょう。

音の発生源を特定することも重要です。発生源の把握が間違っていると、全く関係のない部屋に苦情を入れてしまうことになりかねません。そうなれば別のトラブルに発展してしまいます。

ただ発生源の特定は容易ではありません。マンションでは構造躯体を通してすべての部屋が

つながっているため、発生源がわかりにくいです。場合によっては、専門業者に依頼して複数地点からの音の測定を行う必要があります。

一人で悩んでいるときは、管理会社や大家さんに相談してみましょう。トラブルの解決に向けて動いてくれる可能性があります。具体的な方法としては、エレベーターやエントランスに注意喚起の張り紙を掲示してもらうなどです。

ただ、住民間のトラブルの対処は業務外となっていることが多いです。管理会社が対応してくれず、音があまりにもひどい場合は警察に相談してみる方法もあります。しかし警察が介入すると、発生源の住民との関係がさらに悪化する恐れもあるため、慎重な判断が必要です。

上の階に対して以下の方法をとると、さらなるトラブルに発展する恐れがあります。

それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

上階が騒がしいとイライラして、天井をドンと叩きたくなる人もいるのではないでしょうか?しかし決してやり返さないようにしましょう。この行為は、さまざまなデメリットがあります。

こちらがやり返すと、お互い感情的になってしまい解決につながりません。そもそも天井を叩いても上階には聞こえていない場合もあります。それどころか、関係のない部屋に音を生じさせる恐れもあるため、絶対にやってはいけません。

発生源と思われる部屋に、直接苦情を言いに行くのもNGです。相手が音を出している自覚がない場合、感情的な言い合いになってしまいます。

「真上の部屋が発生源だと思ったら、その隣の部屋からだった」というケースも少なくありません。思い込みだけで動くと余計なトラブルを招くだけなので、慎重な行動が求められます。

上の階の住民がとりあってくれない場合、自分でできる対策もあります。主な対策は、以下のとおりです。

一つ目の対策は、天井に吸音材を貼る方法です。テレビの音など空気伝搬音だけであれば、ある程度対策できるでしょう。吸音材と遮音材を併用すれば、さらに効果は高まります。

ただ固体伝搬音も含まれる場合は、吸音材を貼るだけでは十分な効果を発揮できません。音漏れをしっかり抑えるためには、二重天井にするなど大掛かりな工事が必要です。

家具の配置を変えてみるという方法もあります。壁の近くに背の高い家具を置けば、音の伝わり方が少しだけ和らぎます。

ただ効果があるのは空気伝搬音のみで、固体伝搬音にはあまり効きません。また上階からの音を家具だけで防ぐのは難しいのが現実です。

耳栓をすれば、嫌な音を効果的に軽減できるでしょう。耳の入り口から鼓膜までを結ぶ外耳道を塞ぐことで、音が伝わるのをシャットアウトできます。

他にもノイズキャンセリングの機能が付いたイヤホンなどを活用する方法があります。ただ耳栓も固体伝搬音を完全にシャットアウトすることはできません。

この記事で紹介した方法をとっても問題が解決しない場合、引っ越しを検討する方法が早くて効果的です。

新しい物件を探す際は、以下のポイントをチェックしましょう。

鉄骨鉄筋コンクリート造と鉄筋コンクリート造は躯体にコンクリートを流し込むため、壁や床の密度が高く、防音性能に優れています。一方で鉄骨造は、骨組みの鉄骨と壁・天井の間に隙間があり音漏れしやすい構造なので、避けたほうが良いでしょう。

ファミリー向け物件やペット飼育可物件も、避けたほうが無難です。小さな子供がいる家庭が上階に住んでいると、足音に悩まされる恐れがあります。しつけがされていない犬がいる家庭の下階は、鳴き声が騒がしいケースも想定されるでしょう。

住戸を選ぶときは、他の住戸との位置関係や間取りを確認することも大切です。一番理想的な住戸は最上階の角部屋です。間取りは隣の住戸との間に収納などがあるかどうか確認しておくと良いです。収納が緩衝材になり、音が聞こえにくくなる効果が期待できます。

また周辺環境のチェックも欠かせません。たとえば幹線道路や繁華街がすぐそばにあると騒々しくなるでしょう。大通りから1本裏に入っている場所や、閑静な住宅街に立地する物件がおすすめです。

また内見時に共用部を見ると、騒音に関する注意喚起の張り紙が掲示されていることがあります。その場合はすでに何かしらのトラブルが起こっていると思われるため、要注意です。

上の階が騒がしいときは気持ちが乱されますが、冷静に対処することが肝心です。まずは音の種類や発生源などを確認しましょう。管理会社や大家さんに相談すれば、力になってくれることもあります。やり返したり、直接クレームを入れたりすると、かえってトラブルが深刻化するためおすすめしません。

自分ですぐにできる対策もありますが、全てのケースで効果を得ることは難しいでしょう。現在の家で平穏な生活が手に入らないのであれば、思い切って引っ越しするのが早くて効果的です。できるだけ静かに過ごせる物件を選び、快適な生活を手に入れましょう。

熊本市不動産売却クイック査定です。

部屋探しをするとき、一般的には、「家賃」「間取り」「駅からの距離」「利便性」などを優先する方が多いです。しかし、近隣住民との騒音トラブルを防ぎ快適に生活するためには、建物の「構造」も重要なポイントになります。初めて部屋探しをする方の中には、構造を見ても「鉄筋コンクリート造と鉄骨造の違いがわからない!」という方もいるでしょう。

そこで今回は、鉄筋コンクリート造と鉄骨造をピックアップして、両者の違いやそれぞれのメリット・デメリットなどについて解説します。

「鉄筋コンクリート造」と「鉄骨造」は、同じようなものと思われがちですが、実は両者の特徴には大きな違いがあります。この機会に、鉄筋コンクリート造と鉄骨造の違いを押さえて、部屋選びに役立てましょう。

鉄筋コンクリート造とは、文字通り、柱や梁、壁などが鉄筋とコンクリートで造れている建物のことです。マンションをはじめとする多くの共同住宅で採用され、間取り図では、「RC造(Reinforced Concrete Constructionの略)」と記載されることがあります。

コンクリートは圧縮する力に強く、鉄筋は引っ張る力に強いため、この2つが組み合わさることでかなりの強度があります。近年は、コンクリートの性能が向上したため、高層マンションに使用されることも一般的です。

鉄骨造は、「S造(Steelの略)」とも呼ばれ、鉄と炭素の合金である鋼(はがね)を柱や梁などの骨組みに使用した建物のことです。鋼は鉄よりも強度が高い割に軽量であるため、その特徴を活かして、商業施設や工場のような広い空間に多く用いられています。なお、鉄骨造には「軽量鉄骨」と「重量鉄骨」の2種類があり、それぞれの特徴は以下の通りです。

| 特徴 | |

|---|---|

| 軽量鉄骨造 |

|

| 重量鉄骨造 |

|

軽量鉄骨造は2階までの建物、重量鉄骨造は強度が高くなるため3階建て以上の建物に向いているなど、鉄骨造でもそれぞれにメリット・デメリットがあります。

ここまで、鉄筋コンクリート造と鉄骨造の特徴について解説しました。つぎは、鉄筋コンクリート造のメリット・デメリットを紹介します。また、鉄筋コンクリート造が向いている人も紹介しますので、ぜひ今後の参考にしてください。

鉄筋コンクリート造には、以下のようなメリットがあります。

住宅には、法定耐用年数という減価償却で使われる資産の耐用年数の目安が決められています。法定耐用年数は、「資産は使用すれば物理的な消耗が蓄積されるため、使用期間に応じて減少する」という考え方に基づき国税庁が定めています。例えば住宅では、木造22年、軽量鉄骨造19年、重量鉄骨造34年、鉄筋コンクリート造47年とされています。

これを見るとわかるように、鉄筋コンクリート造は耐久性が木造の2倍以上です。また、法定耐用年数はあくまでも目安であり、適切なメンテナンスを行うことで100年を超える長寿命化も可能と言われています。住宅購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

さらに、コンクリートは地震による圧縮に強く、耐火性が高いため、火災時でも燃え広がりにくいという特徴があります。防音性も優れているため、周囲に音が漏れたり、周囲の音が響いたりすることもありません。断熱性と気密性の高さから部屋の温度を一定に保ちやすく、快適な生活が送れるでしょう。

では、次に鉄筋コンクリート造のデメリットを見ていきましょう。

鉄筋コンクリート造は、重量のある住宅を支えるため基礎工事に時間がかかります。また、専門的な知識を持った人材が必要であったり、施工に手間がかかったりすることから建築コストが高くなります。例として、東京都の2024年度住宅着工統計の構造別工事予定額(共同住宅/計/㎡単価)を比較してみましょう。

| 鉄骨鉄筋コンクリート造(RC造) | 450,000円/㎡ |

| 鉄骨造(S造) | 400,000円/㎡ |

| 木造 | 260,000円/㎡ |

出典:国土交通省「建築着工統計調査報告(令和5年度分)」

上記を見ると、鉄筋コンクリート造の方が鉄骨造や木造より建築単価が高いことがわかります。そのため、鉄骨造や木造アパートに比べて、鉄筋コンクリート造の物件は家賃が高めに設定されているのです。また、コンクリートは気密性が高く、湿気がこもりやすいという特徴があります。カビや結露が発生しやすいため、日頃からこまめに換気することが重要です。

鉄筋コンクリート造の建物は、高級感や重厚感があります。最新設備を取り入れていたり、マンション内の設備が充実していたりするのも魅力の一つと言えるでしょう。また、セキュリティ対策に力を入れている物件も多いため、安心感を持って生活したい人におすすめです。ただし、家賃は高い傾向にあるため、ある程度の収入や貯金が必要でしょう。

鉄骨造は優れた構造であるため、多くのメリットがあります。しかしその一方で、デメリットもあるため、あらかじめ把握しておくことが大切です。鉄骨造が向いている人の特徴についても解説しますので、ご自身の状況と照らし合わせながら確認してみてください。

鉄骨造には、以下のようなメリットがあります。

鉄骨造は「ラーメン構造」という工法が用いられています。このラーメン構造は、より自由度の高いデザインや間取りの建築が可能であり、広い空間づくりに最適です。また、木造に比べて耐久性、耐火性が高いため、災害に強く安全性が高い建物が建てられるでしょう。

火災に備えて耐火被覆材などを使用していれば、木造よりも火災保険料が安くなることもあります。また、軽量鉄骨造なら、家賃を抑えることもできます。条件にもよりますが、鉄筋コンクリート造と比較して1万円以上家賃が安くなることも。ただし、重量鉄骨造は地盤工事が必要なこともあり、工期が長く建築コストが高い傾向になります。

物件によっては鉄筋コンクリート造と同等の家賃となるケースもあるでしょう。

鉄骨造のデメリットは以下の通りです。

鉄骨造の耐火性は木造よりも優れていますが、鋼は熱に弱いため、万が一火災が起きれば倒壊する可能性があります。特に軽量鉄骨造の場合は、火災に備えるためにも耐火被覆材などを使用する必要があります。また、軽量鉄骨造は隙間や空間が出来やすい構造であるため、音が響きやすいです。

部屋の中で防音対策をしても、壁や鉄骨を通じて音が伝わりやすいため、音に敏感な人や静かな環境で生活したい人には不向きでしょう。

多くの点でバランスのとれた鉄骨造は、物件数も豊富であるため条件に合う物件を見つけやすいでしょう。より安全性や防音性を重視したい方は、重量鉄骨造の物件を選ぶのがおすすめです。ただし、軽量鉄骨造の場合は、木造アパートの防音性とほとんど変わらないため、騒音トラブルには注意しましょう。

今回は、鉄筋コンクリート造(RC造)と鉄骨造(S造)の違いやメリット・デメリットについて紹介しました。構造別の特徴は下表の通りです。

| 防音性 | 耐火性 | 耐震性 | 断熱気密性 | 賃料 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 鉄筋コンクリート造 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |

| 鉄骨造(重量) | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |

| 鉄骨造(軽量) | △ | ◯ | △ | ◯ | ◎ |

この他にも、木造、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)などがありますが、構造によってメリット・デメリットや向き不向きは異なります。例えば、家賃を抑えて生活したい学生であれば、「軽量鉄骨造」が最適でしょう。一方、セキュリティ対策とプライバシーを重視したい方は、「鉄筋コンクリート造」がおすすめです。

このように、暮らす人のライフスタイルや条件によっても構造の選び方は変わります。構造の特徴を理解しておくことはもちろん重要ですが、まずはご自身が「何を優先するのか」考えてみることも大切です。

熊本市不動産売却クイック査定です。

社会人になったのをきっかけに、一人暮らしを始める人も少なくありません。また、一人暮らしに憧れている方や経済的な自立を目指して一人暮らしを始める方もいるでしょう。実家では、家賃や食費、光熱費などを気にせず生活できていたものの、一人暮らしを始めると、毎月の給料の中からやりくりしなくてはなりません。

そのため、「手取り20万円で一人暮らしは経済的にきつい?」と不安に感じている方もいるでしょう。そこで今回の記事では、手取り20万円で一人暮らしができるのか、具体的なシミュレーションと共に解説します。また、節約方法についても紹介しますので、ぜひ今後の参考にしてください。

結論からお伝えすると、手取り20万円でも一人暮らしは可能です。ただし、なかなかタイトな予算であるため、日々の生活の中で節約は必要です。また、好条件の物件は家賃が高い傾向にあるため、立地や間取りで妥協が必要かもしれません。

ここでは、実際に手取り20万円になるには月収でいくら必要なのか、また手取り20万円の場合の家賃の目安についてお伝えします。

月の総支給額から、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、税金等を引いたものを「手取り」といいます。では、実際に手取り20万円になるには、どれくらいの月収が必要なのでしょうか?ここでは、東京都で暮らすAさん(23歳)、月収25万円のシミュレーションを例として見ていきます。

| 厚生年金保険料 | 23,790円 |

| 健康保険料 | 12,974円 |

| 雇用保険料 | 1,500円 |

| 所得税 | 4,591円 |

| 住民税 | 9,625円 |

| 手取り額 | 197,519円 |

このシミュレーションを見ると、手取り20万円になるためには、月収25~26万円程度必要であることがわかります。年収で考えると300万円前後となるでしょう。なお、健康保険料、所得税、住民税等は、都道府県や前年度の所得などによって異なります。したがって、上記はあくまでも一例として参考にしてください。

一般的に、家賃は手取りの3分の1が理想とされています。つまり、手取り20万円の場合、家賃6~7万円がひとつの目安となります。これ以上家賃が高くなると、生活が圧迫される可能性があるため注意しましょう。

なお、全国賃貸管理ビジネス協会の「全国平均家賃による間取り別賃料の推移」の調査によると、1部屋の全国平均家賃は52,988円(令和6年10月)でした。これを見ると、家賃6万円は全国平均を上回っていることがわかります。

手取り20万円、家賃6万円の場合でも、日頃から節約を心掛けていれば貯金も可能です。たとえば、家賃6万円、固定費や食費に6万円かかるとします。そうすると、残りは8万円ほどになりますが、そこから日用品、交際費、娯楽費などの支出を想定すると2~3万円程度は貯金できます。ただし、この試算は生活を切り詰めて上手くいった理想的な数字です。

実際には、予期せぬ出費や思ったように貯金できないのが実情。そのため、なるべく現実的な目標額を設定して、臨時収入やボーナスを考慮しながら無理のない範囲で貯金しましょう。

では、手取り20万円の生活費の具体的な生活費のシミュレーションを紹介します。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 家賃 | 6.5万円 |

| 食費 | 4万円 |

| 水道光熱費 | 1万円 |

| 通信費 | 1万円 |

| 交際費・娯楽費 | 2万円 |

| 衣服費 | 1万円 |

| 日用品代 | 1.5万円 |

| その他 | 2万円 |

| 合計 | 19万円 |

家賃は手取りの3分の1程度に設定しました。食費は3万円でも問題ありませんが、外食を楽しんだり、スーパー・コンビニで買ったりすることを想定して高めに設定しています。また、交際費・娯楽費は2万円として設定し、衣服費と日用品代は別で設定しています。

衣服にあまりお金をかけない方は、生活スタイルに合わせて他のところにお金を回すとよいでしょう。また、急な出費を想定して、その他として2万円確保しています。ただし、毎月この試算のようにうまくいくわけではなく、マイナスになる月もあるでしょう。したがって、日頃から節約し、想定外の出費に備えておくことが大切です。

「余裕がある生活」とは言えませんが、手取り20万円でも一人暮らしは可能です。ただし、日々無駄遣いしないよう意識することが大切です。ここからは、具体的に取り組みやすい7つの節約術を紹介します。

先にお伝えした通り、家賃は手取りの3分の1が目安となります。ただし、これ以下でも一人暮らしに適した部屋を探すことはできます。家賃を抑えるコツは以下の通りです。

駅近、新築、バス・トイレ別など、好条件の物件は家賃が高くなるため、上記のコツを参考に条件を見直してみましょう。家賃は毎月かかる大きな支出です。無理して高い家賃の部屋を借りると、後々支払いがきつくなる可能性があります。

また、部屋は一度住み始めたら、すぐに住み替えることはできません。したがって、長期的な目で見て、支払い続けていけるかどうか慎重に判断しましょう。

毎月の家賃とは異なりますが、入居時の初期費用を抑えるのも節約の重要なポイントです。では、初期費用を抑えるコツを確認していきましょう。

敷金・礼金は、家賃の2~3ヶ月分が必要です。例えば8万円のアパートを借りる場合は、16~24万円程度かかります。しかし、「敷金・礼金なし」の物件であれば初期費用を大幅に削減することができます。

また、不動産会社によっては、仲介手数料無料や半額、さらにキャンペーンやキャッシュバックを行っていることがあります。部屋探しの際は、複数社比較検討して判断しましょう。

食費は節約しやすい項目です。ただし、外食を全くしない、コンビニで買わないなど、厳しいルールを設けすぎるとそれがストレスの原因になってしまうことも。そのため、以下の点を意識して節約してみましょう。

スーパーに行くときは、買い忘れを防止するために、メモを持っていくのがおすすめです。また、1週間分の予算とメニューを決めておけば買い過ぎを防止できます。最近は、スマートフォンのアプリで簡単に家計管理ができるものがあります。

残りいくら使えるのか明確化することで、無駄な買い物をなくし、月々の食費を一定化させることができます。余裕が出た月はちょっと贅沢したり、貯金に回したり、節約を楽しむことで日々の生活が豊かになるでしょう。

つぎに紹介するのは、すぐに実践できる光熱費の節約術です。ぜひ参考にしてください。

日々の小さな積み重ねが光熱費の節約につながります。また、電気やガスが自由化したことにより、契約先を自由に選べるようになりました。各社お得なプランを用意しているため、複数社を比較検討してご自身に合ったプランを見つけましょう。

スマートフォンを使用するためには、毎月固定で利用料がかかります。キャリアや契約プランによって料金は変わりますが、毎月5,000~6,000円程度は考慮しておきましょう。

なお、スマートフォンを格安SIMに変更すれば、固定費を抑えることができます。最近は、大手通信会社も次々と格安プランを展開しているため、一度見直してみるのもおすすめです。

移動する際はなるべく交通費のかからない手段で移動することを心掛けましょう。おすすめは自転車です。交通費がかからない上に、通勤時の満員電車を避けることができます。また、運動不足の解消や気分転換にも最適です。

自転車を持っていない方は、シェアサイクルを利用しましょう。30分200円程度で利用できるため、タクシーを利用するより経済的です。

節約するためには、まず、日々の生活で何にお金を使っているのか支出を明確にすることが大切です。そのために家計簿はとても有効な手段で、以下のようなメリットがあります。

ただし、細かすぎる管理や、頑張りすぎは禁物。家計簿は長く続けることに意味があるため、できるだけシンプルにまとめることがポイントです。家計簿を書くのが面倒だと感じる方は、スマートフォンのアプリがおすすめです。

アプリなら銀行と連携して自動で記録されるため、手間がかからず家計管理ができます。アプリによって連携できる金融サービスが異なるため、自分が連携したいサービスがあるか確認してみましょう。

お金のかからない趣味には、以下のようなものがあります。

その他にも、英会話、釣りや御朱印集めなど、探してみると意外と多いものです。お金のかからない趣味は、初期費用がかからないためすぐにスタートできます。また、収入の影響を受けにくいため、長く続けやすいというメリットがあります。

趣味は毎日の生活に刺激を与えるため、充実感を得たり、モチベーションが向上したり、ストレス解消にもつながります。趣味がきっかけで交友関係が広がれば、ビジネスチャンスがあるかもしれません。

ここでは、手取り20万円の一人暮らしでよくある質問をまとめて紹介します。質問内容は以下の通りです。

では、早速回答を見ていきましょう。

オートロック、モニター付きインターホン、防犯カメラなど、防犯設備が充実している物件は一般的に家賃が高い傾向にあります。ただし、女性の一人暮らしでは、防犯対策がしっかりしている物件を選ぶことが重要です。例えば、家賃6万円の防犯設備が備わっていない物件と、家賃7万円で防犯設備が備わっている物件があったとします。

この場合は、7万円の部屋を選ぶことをおすすめします。手取りが20万円だと家賃6万円前後が理想ですが、安全はお金に代えられません。家賃が高い分は、日常生活で節約することを心掛けましょう。

手取り20万円は一人暮らしであれば生活できますが、家族を養うのは厳しいでしょう。家族が増えるということは、食費、光熱費、衣服費、日用品代など、多くの項目で出費が増えます。さらに、子どもが生まれれば、ベビー用品、おむつ、学費など、次々にお金がかかるものです。

共働きなら可能かと言えば、そうでもありません。子どもが小さいうちは、どちらかが時短勤務になったり、転職したりすることもあります。したがって、一時的に収入が減ることも想定しておかなければなりません。共働きで夫婦どちらかが高収入であり、長期的に安定していれば十分に生活することは可能です。

車が安く購入できた、知人から車を譲ってもらったということもあるでしょう。しかし、手取り20万円で車を所有するには注意が必要です。車を所有するためには、駐車場代、自動車保険、車検、ガソリン代などの毎月維持費がかかります。

さらに、首都圏や立地の良い駐車場は、駐車場代だけでも毎月数万円かかるため、手取り20万円で車を所有するのは現実的とは言えません。車がある生活は便利で快適ですが、維持費で生活が圧迫される可能性が高いため慎重に判断しましょう。

手取り20万円の一人暮らしは、「余裕のある生活」とは言えません。しかし、日々の暮らしの中で無駄なお金を使わないよう気を付けていれば、無理なく生活することができます。

例えば、家賃は手取りの3分の1程度に抑える、外食は回数を決める、格安SIMに変えるなど、まずは自分が無理なくできる節約方法を考えてみましょう。

また、予期せぬ出費や将来に備えて、家計簿をつけたり、お金を管理したり、必要な支出をしっかり想定しておくことも大切です。そして、もう一つ大切なのは「日々の生活を楽しむこと」です。自分のライフスタイルに合った物件を見つけて、ぜひ一人暮らしを満喫してください。

熊本市不動産売却クイック査定です。

マンションの購入を検討するときに迷うのが、購入のタイミングです。「今買っていいのか」「買ってはいけない時期があるのか」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。

この記事ではマンションを買ってはいけない時期や買い時はいつなのか解説します。新築マンションか中古マンションの購入を考えている方は必見です。

新築マンション・中古マンションを買ってはいけない時期は、以下のように将来の予定が不確定な時期です。

それぞれの時期について詳しく見ていきましょう。

ライフスタイルが決まっていない時期は、マンション購入を待ったほうが良いです。後々ライフスタイルが決まったときに、購入したマンションがそのライフタイルに合っていないと、住みにくくなるためです。

たとえば会社に就職して間もない新入社員の時期が挙げられます。新入社員のときは何時まで仕事をして、休みは何をしてといったライフスタイルが定まりにくいです。また就職した会社でどのくらいの期間働くかも漠然としています。

新入社員の方は数年勤務して、ある程度ライフスタイルが固まってからマンション購入を考えるのがおすすめです。

家族構成が不確定な時期は、マンションの購入を慎重に判断したほうが良いです。具体的には子供を何人産むか決めていない人が当てはまります。

マンション購入後に家族構成が変わった場合、面積や間取りが合わなくなる恐れがあります。子供の人数によって最適な面積や間取りは異なるため、家族構成が決まってから購入したほうが無難です。

結婚前のマンション購入についても、あまりおすすめしません。独身時代に購入したのがワンルームマンションの場合、パートナーとの二人暮らしになると手狭になります、

ただ結婚前のマンション購入には、メリットもあります。1つは早めに住宅ローンを借りると、若いうちに完済できる点です。たとえば25歳で35年の住宅ローンを組むと、60歳には返済が完了します。完済後は住宅ローンに充てていたお金を老後の資金に回すことが可能です。

子供の進学先が決まっていない時期のマンション購入もデメリットがあります。

マンション購入後に子供の進路が決まったものの、進学先が自宅から遠いと通学が大変です。子供がまだ小さいと、電車通学させるのが心配という方も多いでしょう。

子供の受験を考えている方は、具体的な進学先が決まるまで待ったほうが良いです。

全国転勤が多い会社にお勤めの方は、マンション購入の時期を慎重に見極める必要があります。マンション購入後に転勤があると、せっかく買ったマンションに住むことができません。

「住めない期間は貸せば良い」と考える方もいらっしゃいます。しかし住宅ローンを返済中の家を賃貸に出す場合は、住宅ローンを一括返済しなければなりません。勝手に賃貸に出せない点に注意しましょう。

全国各地に支社がある大手企業や、銀行、商社、大手メーカー、ゼネコンなどの業種は転勤が多い傾向があります。転勤の頻度は会社によって異なりますが、同僚の配属状況などを見て、近いうちに転勤がなさそうか確認したほうが良いです。

好みの物件が見つからない状態で、妥協してマンションを買うのもおすすめしません。

住宅の購入は人生で一番高い買い物といわれます。そのため好みではない物件を購入して住み続けるのは大きなストレスです。せっかく買うなら、できるだけ理想に近い物件を選びましょう。

ただ、すべて理想どおりという物件はなかなか出てきません。おすすめの方法は希望条件に優先順位をつけることです。優先順位を整理することで、譲れないポイントと妥協できるポイントが明確になります。

定年退職後のマンション購入は、老後の資金形成に影響をおよぼす恐れがあります。定年後は安定した収入がなくなり、住宅ローンの返済が厳しくなる人が多いためです。定年退職後は年齢や収入の観点から、住宅ローンの審査に通らない可能性も考えられます。

「まとまった退職金が入るから」といって、マンションの購入費に充てる方法もおすすめしません。老後資金は、夫婦2人の場合2,500万円程度必要といわれています。介護や医療によってそれ以上の金額が必要になることもあるため、慎重な資金計画が求められます。

経済的に安定しない時期も、マンションの購入は控えましょう。収入が安定していないと、住宅ローンの返済が家計に大きなダメージを与えてしまいます。

たとえば転職して間もない時期や、病気で働けない時期は要注意です。特に前職より収入が少ない会社に転職すると、家計の収支状況が変わります。これまでどおり生活するためには支出を減らさなければならない場合もあるでしょう。そのようなときに住宅ローン返済が重なると、家計が回りません。

病気で働けない時期も収入がとだえる可能性があります。復帰して仕事が軌道に乗ってからマンション購入を考えた方が無難です。

住宅ローン金利が上昇する時期も、マンションの買い時とはいえません。金利が上昇すると、住宅ローンの返済総額が高くなるためです。

日本は長く低金利時代にありましたが、ここ最近で日銀の金融政策は引き締めに向かっています。大手銀行5行は2024年9月30日に変動型の住宅ローンの基準金利を引き上げると発表しました。

また固定金利を選択する場合、金利が高い時期に契約すると、ずっと高い金利で返済しなければなりません。マンションを購入するときは、金利の動向を注視する必要があります。

新築マンションや中古マンションは、以下の時期が買い時といわれています。

買い時といわれる理由について、詳しく解説します。

好みのマンションが見つかった場合は、できるだけ早く決断するのがおすすめです。好条件のマンションは需要が高いため、決断を先送りにすると他の人にとられてしまいます。

結婚が決まった時期も、マンションの買い時といわれます。結婚を機にマンションを購入することは、パートナーと将来のことを話し合う良いきっかけになるでしょう。

マンションを購入する際は、希望条件を決めなければなりません。たとえば間取りや面積、立地、周辺環境など多岐にわたります。また住宅ローンを組むことになれば、お互いのキャリアプランや収入についても話し合っておくことが必要です。

希望条件を決めていく過程で「将来子供はどうするか」「老後までにいくら貯蓄するか」など、将来に向けて具体的な計画を立てられます。

マンションを購入できるだけの貯蓄がないという場合は、両親から資金援助を受けられる可能性もあります。両親または祖父母からの一定額の住宅購入資金援助については贈与税が非課税または減税されるため、もし援助を受けられる場合はチェックしてみてください。

子供が生まれると生活が一変するため、マンションを購入する良い機会です。これまで夫婦2人で住んでいた家に住み続けると、子育てしにくいと感じる可能性があります。

たとえば間取りや広さです。子供が小さいうちは、いつでも親の目が届く間取りや、安全に遊べる広いスペースが必要になったりします。

また、立地や周辺環境に対する考え方も変化します。夫婦2人だけなら、駅やスーパーマーケットとの距離が近い場所が便利です。しかし子供がいると、保育園や公園が近くにあるかどうかも重視するようになります。

小学校に入学する前にマンションを購入すれば、子供が転校によるストレスを感じずに済みます。入学後に引っ越す場合、私立学校の場合は編入試験などの手間が増えることもあるため、入学前がマンション購入の狙い目です。

小学校入学前のマンション購入は、学区を選べるというメリットもあります。評判の良い公立小学校があれば、その学区で探すことも可能です。

また小学校入学前には、家族構成が確定していることが多いです。そのため将来を見据えて、長く住み続けられるマンションを選ぶことができます。